地方にもまだまだ伸び代があります。その代表は農林水産業です。2012年安倍政権から取り組んだ結果、農林水産物の輸出は当時5000億円→1兆5千億円まで成長しました。今後は世界にどんどん進出している日本の飲食店やコンビニ等、日本の食産業の展開を後押しすることで、2030年5兆円の輸出額を目指します。

合わせて全国に新しい企業城下町を作るプランを進めています。すでに瀬戸内、前橋、長崎など各地で企業が街づくりに資金を投じて、地域とともに長期的な成長を目指す取り組みが広がってきています。今後、市街化調整区域等の土地利用の見直しや、企業版ふるさと納税の制度見直し、地域教育機関と企業との連携がしやすい制度変更などに取り組み、地方への企業の投資を一気に促進していきます。

輸出で稼ぐ力も重要です。ドイツは日本の人口に比べて7割の人口ですが、輸出額は日本の2倍です。私自身、環境副大臣の公務やAZEC議員連盟の活動でASEANに何度か訪問しましたが、日本製品や技術に関するニーズは非常に高く、地方の中小企業やスタートアップが海外営業を強化すればもっと売れると確信しています。米国関税の交渉をしつつも、成長するASEANやグローバルサウスにもっと輸出を強化すべく、官民で連携して積極的に売り込んでいきます。

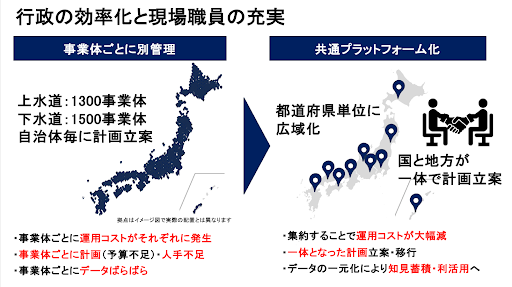

一方、コストを抑える政策も必要です。上下水道の運営改革は、最低でも都道府県単位、できれば全国10事業程度に広域化していけば、年間数千億円の運営コストを抑えることができ、それを現場の賃上げや設備更新に回すことができます。それ以外の分野では、消防や国民健康保険事業も広域化することで大きな効果が見込めます。

実際に奈良県では消防本部を県に集約したところ、現場職員を120名増やすことができています。それぐらい市町村ごとの消防本部のバックオフィスの仕事に人員が割かれているということです。

呉市の健康保険事業では、糖尿病予防に取り組んだところ20万人の人口で医療費を年間2億円抑制することができています。全国共通で取り組めば概算で年間1200億円の医療費抑制です。本来、介護予防など先進自治体で成果がでているものを全国共通で提供することで、大きく抑制効果を出すことができるでしょう。デジタル行財政改革で進めていますが、今後さらに加速していきます。保険料の抑制にも繋がります。