――では昆虫は、共生細菌も次世代に引き継げる仕組みまで進化で獲得していったんですね。

森山:はい。そうやって進化の過程で代々引き継がれることで、カメムシと一緒に共生細菌も進化し続けています。だから、もしカメムシが2種に種分化したら共生細菌もそれぞれに引き継がれて種分化していく、ということが起こるんですね。

――カメムシは細菌を住まわせるための共生器官を体内に持っているってことでしたが、この器官は孵化した時点で出来上がっているんですか?

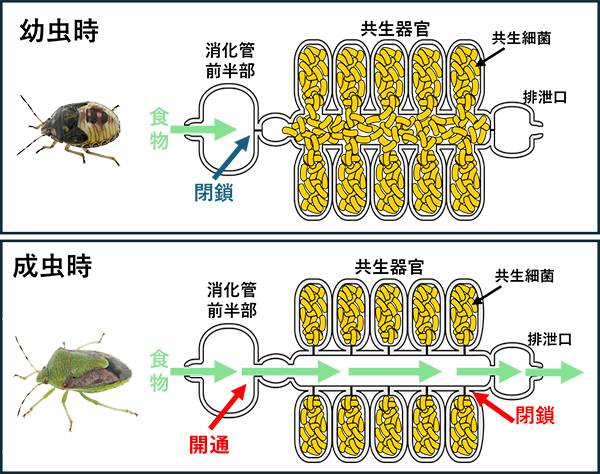

森山:いいえ。チャバネアオカメムシの場合は、腸の一部が共生器官になっているのですが、成長の過程でその構造が複雑に変化します。面白いのは、幼虫のうちは腸の前半と後半の共生器官の接続部が閉じていて別々の構造になってるんだけど、成虫になると接続部が開くんです。

この接続部が閉じていると、食物が通れず全部そこで止まっちゃう。だから、幼虫の時は便秘なんだけど、成虫になってここが開通して初めてウンチができるようなるわけです。

――激変するんですね。その他にも成虫になると羽が生えたり、なぜこれ程劇的な構造変化が必要なんですか?

森山:成虫でもっとも大事なことは子孫をたくさん残すこと。だから、羽を使って飛んでいって、栄養価の高い餌をどんどん食べて、たくさんの卵を産むことができる個体が有利になるんです。

幼虫の時は、まだ共生器官のつくりも単純なので、食べ物とは混ぜずに、共生細菌を安定的に増やしたいので、腸と共生器官の接続部を閉じておいた方が良いのではないかと思っています。

――ではどの種のカメムシも同じようにこの接続部の構造を変化させるんですか?

森山:いいえ、マルカメムシなど接続部が閉じたままの種もいます。なので、成虫になっても接続部を閉じたままというのがもともとの形で、チャバネアオカメムシのように構造を変えられるように進化したカメムシでは、よりたくさんの卵を作れるようになり、繁栄したと考える方が自然だと思ってます。