農業県の出生数は多い

日本の都道府県で見ても、一般に農業県の滋賀県、佐賀県、熊本県などでは合計特殊出生率が相対的に高く、出生数も多い。これは農家にとっては子どもが、近未来の農業労働力として期待できるからである。

この伝統は日本社会に脈々と続いてきている。だからその傾向は、少子化が進む北海道でも、富良野市のような農業地帯では受け継がれていたと思われる。

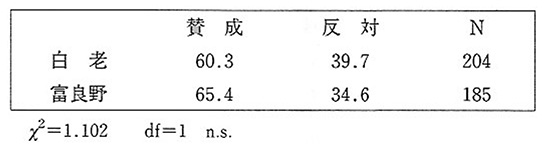

高年者の「子育て基金」への態度に差異はなかった

一方で、50歳から79歳までの高年者についての回答結果は、表7のように白老住民と富良野住民との間に統計学的な差違はなかった。

おそらく読者の中では、この表現に違和感をいだかれる方が少なくないだろう。なぜなら、「賛成」に関しては富良野住民が白老住民よりも約5.1%多いし、「反対」であればその逆の数値が並んでいるからである。

しかし、統計学的にはこのχ2(カイ二乗)値では、両方の住民間には意見分布が相違していることにはならず、5.1%の数値は誤差の範囲に収まり、意見分布は等しいとするのが統計学的な判定になるのである。

表7 高齢者の「子育て基金」への態度比較 (出典)金子、2006:45.

日本健康開発財団からの補助金での成果

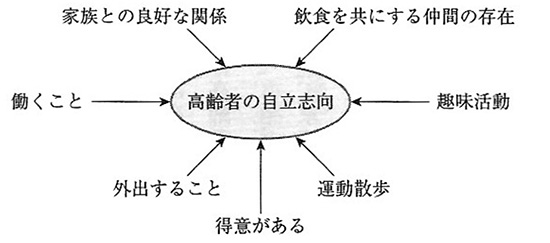

なお、その他の調査でも、いくつかの発見が得られたことを付加しておこう。たとえば日本健康開発財団からの補助金での成果は本書第4章に詳述しているが、とりわけ図1が確定できたことが大きな収穫であった。なかでも従来は「趣味活動」の範疇に一括されていた「得意がある」を計量的に析出できたことが特筆できる。

図1 高齢者の自立志向モデル (出典)金子、2006:94.

「得意」とは、高齢者70年80年の人生のうちで最も長期間携わってきた「仕事」の延長に存在する。トラック運転手であればクルマの運転、中学校の英語教師で定年退職したならば英語全般、会社の経理畑で長年過ごしたのであれば簿記会計などが該当する。