研究テーマとして少子化でも高齢化でも、「少子化する高齢社会」としてまずは社会全体の中で問題を絞り込み、その中から研究補助にふさわしい個別のテーマを選択することを心がけていた。だから、自らの「科学研究費」では「少子化の計量的研究」を前面に打ち出して、「少子化克服のための比較コミュニティ研究」を実行した。

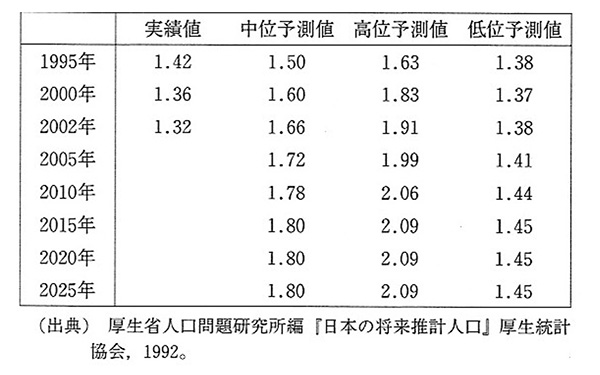

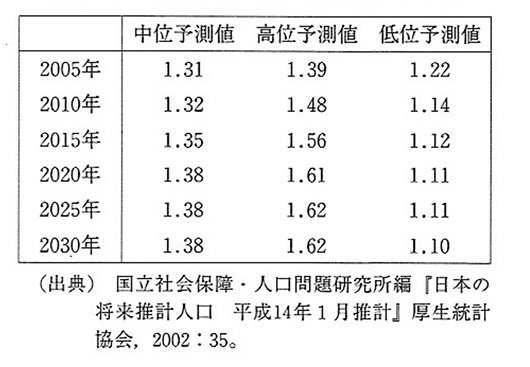

その際の仮説の一部に、表2の「1992年の合計特殊出生率の予測値」と表3「2002年の合計特殊出生率の予測値」が絶えず念頭にあった。実際の結果は一目瞭然であろう。

表2 1992年の合計特殊出生率の予測値 (出典)金子、2006:57.

表3 2002年の合計特殊出生率の予測値 (出典)金子、2006:57.

「中位予測値」よりも「低位予測値」が該当

一般に政府文書では「中位予測値」が使われやすいが、2024年の合計特殊出生率1.15から見ると、「1992年の合計特殊出生率の予測値」は全く外れていて、「2002年の合計特殊出生率の予測値」のうち2025年「低位予測値」1.11が一番近い。

人口関連の予測が当たらないことは有名だが、それとは別に私の関心は、自身が提案してきた「子育て基金」への小さなコミュニティ住民の反応にあった。

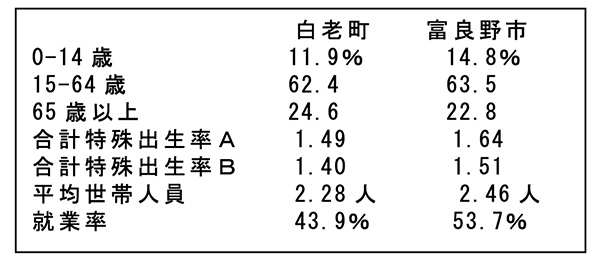

白老町と富良野市の比較

そのために「科学研究費」を使った調査では、北海道の苫小牧市と室蘭市の中間の海沿いにある白老町と内陸部の農業地帯富良野市で、それぞれ500人規模の訪問面接調査を行った。

調査当時の2003年の人口は、白老町が21909人、富良野市が25566人であり、その他の基本情報は表4にまとめた。

北海道白老町と富良野市の比較により、「子育て基金」へのコミュニティ住民の比較を試みたのは、北海道という地方限定、海沿いの村落、内陸部農業地帯という条件であれば、その比較の結果がどう出るかに関心があったからである。

表4 白老町と富良野市の基本属性 (出典)金子、2006:34. (注)合計特殊出生率A(1993-1997)、合計特殊出生率B(1998-2002)