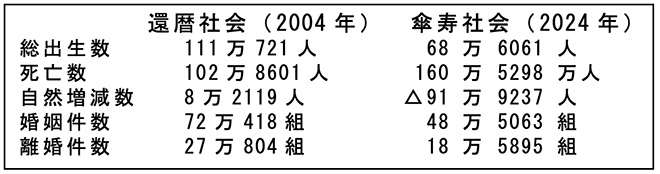

表1に見るように、「還暦社会」の総出生数は111万人であり、「傘寿社会」の68万人とは隔絶の様子を呈していた。2004年の死亡者は出生者より少なく、自然人口増が続いていた。翻って2024年は91万人の自然減であったことにより、8年後に到来する「米寿社会」の凄まじい姿が想像できよう。

表1 「還暦社会」と「傘寿社会」の人口データ比較 (出典)厚生労働省「令和6年 人口動態統計月報年計(概数)の概況」

6兆円予算の「少子化対策」の不発

この数年の「少子化対策予算」は防衛費と同じ年間6兆円を使い、2025年度に至っては年間予算7.3兆円が支出されるのだが、少子化に直結する総出生数や合計特殊出生率、年少人口数(子どもの数)や年少人口比率(総人口に占める子どもの割合)などは軒並み低下の一途をたどってきた。どの指標を取っても反転していない。

「還暦社会」での主要な「仮定法」論調

2004年段階でも少子化の傾向は鮮明ではあったが、何しろ出生数は110万人を超えていたし、死亡者との差を計算しても社会全体における人口増加がまだ期待できるという実状にあった。

そのため次のような「仮定法」による議論が学界レベルでも流行していた。

「仮定法」の事例

ジェンダーの縛りが解消されれば、(少子化は解消できる) 男女共同参画社会が創れれば、(少子化は解消できる) 社会全体の効率性が高まれば、(少子化は解消できる) リプロダクティブ・ヘルス・ライツが確立すれば、(少子化は解消できる) 人口減少社会に適応できれば、(少子化は解消できる)

というような議論が大半であり、現在までその影響を受ける厚生労働省やこども家庭庁の官僚、マスコミ界での「少子化問題担当者」、評論家、シンクタンクの「少子化問題担当者」にその名残を感じることは珍しくない注1)。

このような「仮定法」依存の議論では、「少子化対策」と銘打ってはいても、むしろ「仮定法」の主張をしたうえで、「少子化対策」がうまくいかないのは、現代日本社会でその「仮定法」で主張した内容が浸透していないからだというロジックが鮮明であった。