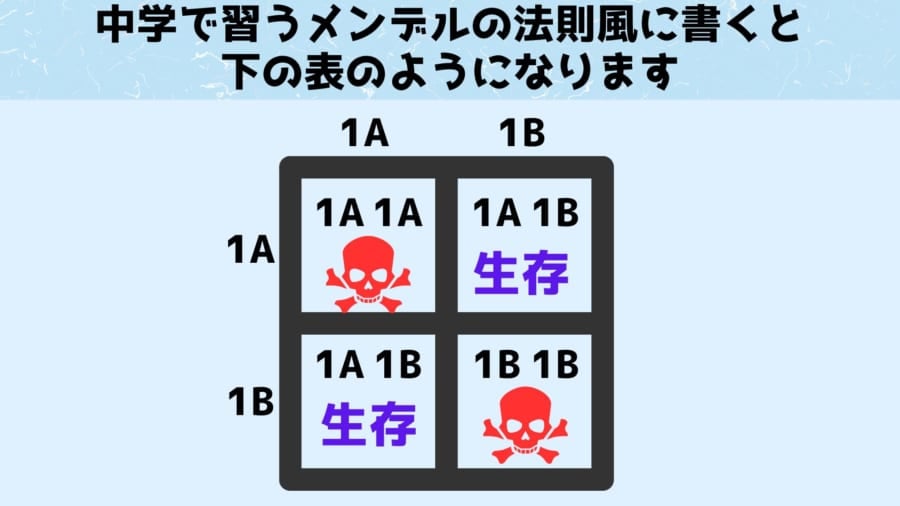

そのため2本とも短い第1染色体「1B」であった場合にも、卵は生存できずに死んでしまいます。

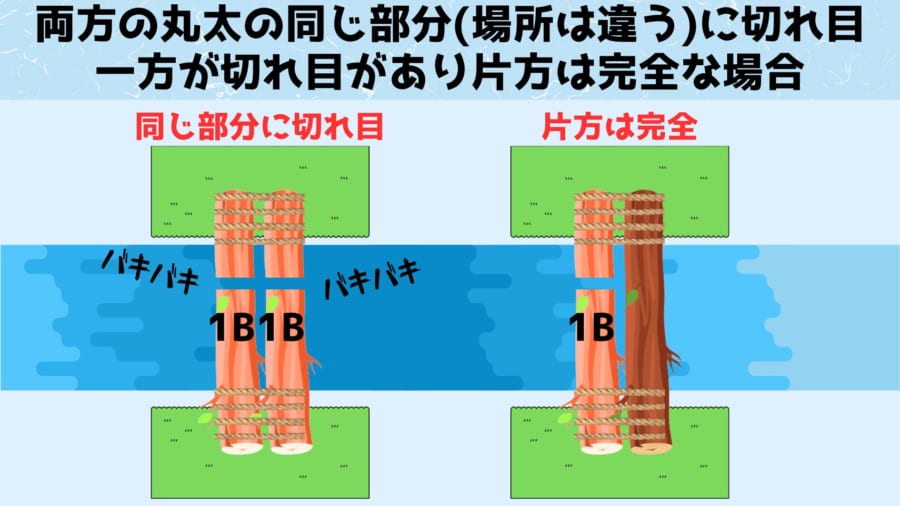

さきほどと同様に丸太でできた橋に例えるならば、1Aとは異なる位置で切れ目がある状態にあると言えるでしょう。

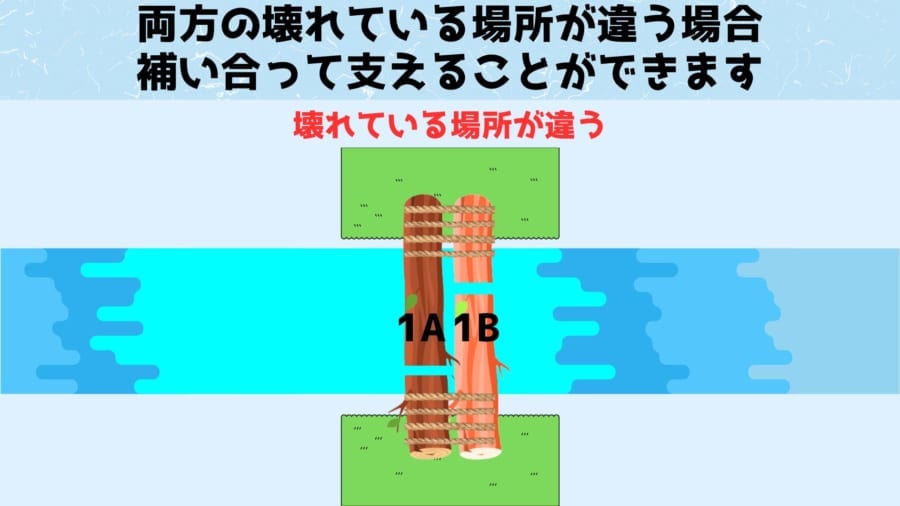

2本ある第1染色体のどちらも壊れているならば、どうやっても生命を維持できないように思えますが、幸いなことに長い染色体と短い染色体の故障部位は異なっています。

そのため上の図のように長い第1染色体(1A)と短い第1染色体(1B)を組合わせることで、お互いの故障している部分を補うことが可能になります。

ただ1つの細胞に第1染色体が詰め込まれるパターンはランダムなため、運よく1Aと1Bという組み合わせになるのは全体の2分の1だけになります。

この仕組みを中学生の頃に習うメンデルの遺伝図で表現すれば、上の図のようになります。

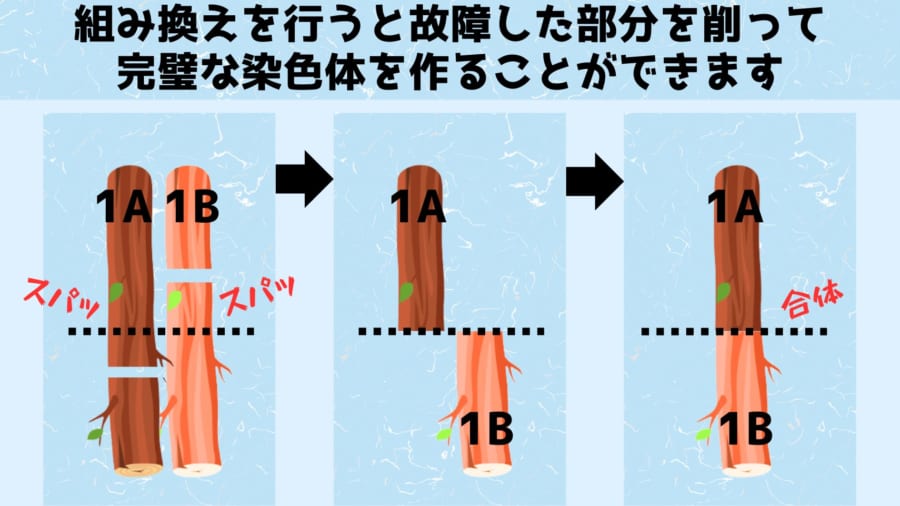

しかしメンデルの遺伝図を覚えているならば、染色体には組み換えが起こることも知っているでしょう。

組み換えとは染色体の一部が、もう一方のペアとなる染色体とパーツを交換し合う現象です。

この組み換えが起これば、1Aの故障している部分と1Bの正常な部分を取り換え、完璧な第1染色体を作り直すことが可能になります。

また組み換えは決して珍しい現象ではないため、数世代もあれば故障部分を抱えた染色体は駆逐され、完璧な第1染色体を備えた子孫が主流派になるはずです。

染色体の組み換えは遺伝病の原因にもなりますが、壊れかけた染色体を相互に修復するイベントでもあるのです。