この「脱調」という言葉はあまり聞き慣れないかもしれませんが、重要な現象ですので、次にその概要を簡単に説明したいと思います(ただし、実際には簡単な現象ではありません)。

4. 脱調現象とは?

交流系統で接続されている同期発電機は、すべて同じ周波数で同期して運転しています。これは、各発電機が独自の周波数で発電してしまうと、位相の異なる電気が互いに干渉し、重大な障害を引き起こす可能性があるためです。

直流電流では、電圧の高い側から低い側へ電流が流れますが、交流では位相が進んだ側から遅れた側へ電力が流れます。つまり、発電側は負荷側よりもわずかに位相が進んだ状態で運転されている必要があります。

しかし、この位相差がある一定以上に開くと、発電機は同期を保てなくなります。この位相差の拡大と、それに続く非同期状態への遷移過程が、いわゆる脱調(だっちょう)現象です。

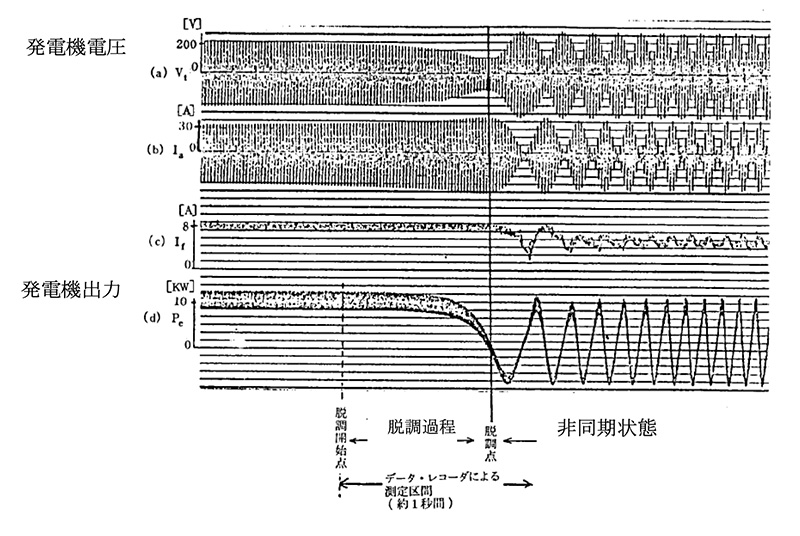

少し古い資料ではありますが、京都大学の研究者による論文には、この脱調状態の様子を示すわかりやすい波形が掲載されています。

図6 脱調現象発生時の発電機電圧(V)と出力(W)のグラフ京都大学論文「同期発電機の脱調現象に関する解析的研究」松木純也(1980年5月23日)

その波形を見ると、発電機の電圧や出力が大きく変動していることがわかります。これは、先に紹介した「停電発生の約2時間前から電圧が15V程度変動していた」という事象が、実際にはこの脱調過程を示していたのではないかと考えられます。

また、2つ目のポイントである「誘導大気振動(induced atmospheric vibration)」についても、これは送電線が風や対流によって物理的に揺れて短絡(ショート)を引き起こしたという可能性もありますが、図6のように電気的に電圧や電力が振動していた状態を指しているとも解釈できます(もっとも “atmospheric” という語がこの文脈に適しているかは疑問が残ります)。