しかしそれでは資本主義論の一部ではあっても積極的に「都市」を論じたことにはならないから、それ以降は深くコミットしなかった。

フィッシャーの下位文化論

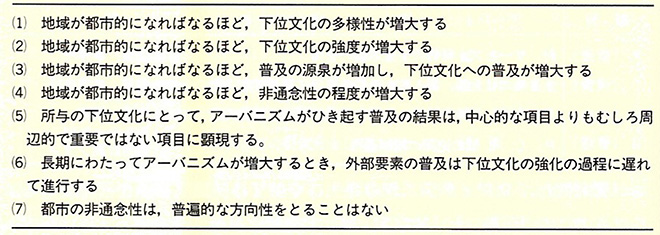

逆にワースのアーバニズム論の相対化するために、フィッシャーは都市全体を論じるというよりも、都市に群生する下位文化(subculture)への着眼を優先した(表2)。いずれも調査仮説としても有効であり、ワース都市理論の限界を浮彫りにしたという成果があった。

表2 フィッシャーの下位文化論の命題 (出典)フィッシャー、1975=1983:59-78.

その他、「都市の住みやすさ」を求めて、コミュニティ理論、都市のアメニティ、日本の都市社会学史、都市のハードとソフトなどを概括的にまとめた。

今読み返してみると、社会システム論、環境論、資源動員論、社会的ジレンマ論など、その後の20年間で私が積極的に活用する社会学諸理論への関心が強く認められる。

情報化では苦労する

都市化では講義内容を縮めるのに苦労したが、次の情報化では内容構成も含めて困難が多かった。長谷川との分担により受け持ってはみたものの、情報化について皆目見当がつかないために、郵政省『通信白書』を2年分読むところから始めた。その結果、情報(information)は必ず通信(communication)を含んでいて、「コミュニケーションされなければ、それはインフォメーションとはいわない」ことを知った。

さらに、当時のベストセラーであったトフラーの『第三の波』や『パワーシフト』に依拠して、「記号の集合」として情報を捉えた。「記号の集合」が解読できれば「変化をもたらす触媒」(トフラー、1990=1991:280)になるが、それには受け手の「情報リテラシー」が前提になることを学んだ。

情報リテラシー

たとえば日本語が分かる人ならば「禁煙」を読み取り、タバコを吸わない行動に移ることは簡単であるが、かりに英語圏で<No Smoking>、フランス語圏で<Défense de fumer>を読んでも意味が不明ならば、その「記号の集合」は「情報リテラシー」のない人にとっては情報になりえない。この比喩は受講生にも好評だった。