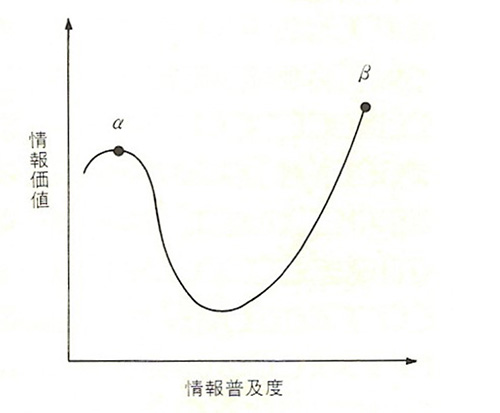

さらに情報の持つ特性を5点にまとめた。① 非消滅性(いくら使っても無くならない)、② 非移転性(通信伝達しても情報は手元に残る)、③ 「情報リテラシー」の程度により、情報には「限界情報効用」があるとした(図2)。

図2 限界情報効用モデル (出典)金子、1993:170.

これを二次関数にしたのは、効用は線形モデルでは描けないと判断したからである。普及が進まない段階でαレベルの価値を感じる人もいれば、かなり普及した後でβの価値を受け取れる人もいる。

その他、情報化の進行の功罪についてもまとめた。ただし「功」を目指すのならば、社会全体の「情報リテラシー」のレベルの向上が前提になるとした。他方「罪」であれば、資本主義の世界では情報公開、情報伝達の速度、個人の情報処理力の程度によって、階層格差や地域社会格差が生じてしまう危険性についても触れた。

国際化とは何か

国際化も同じく難問だったが、当時愛読していた村上『産業社会の病理』(1975)から開始できたことが救いになった。なぜなら、先進産業社会が共通に抱える難題として、「外なる限界」である資源、環境、食糧、人口問題などが深刻化してきた事実がのべられ、そのうえで「南北問題」として国際化にともなう「不均衡」や格差が強調されていたからである。私の「国際化」でもこの枠組みを借用した。

世界システム論の登場

学術的にも、ボールディングの「宇宙船地球号」(spaceship earth)という分かりやすい概念が世界的に受け入れられていた。

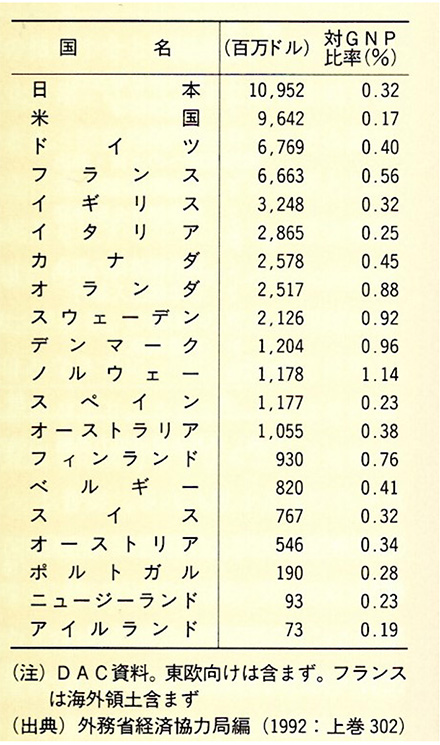

また同じころに、ウォーラーステインの「世界システム」論が登場して、世界を「中核諸国家」、「半辺境」、「辺境」に類型化することをめぐる論戦が始まっていた。それは新しい視点での「東西問題」や「南北問題」でもあったので、講義でも途上国の貧困や人口爆発、低い「識字率」などにも触れて、先進国からのODA(政府開発援助)の実態も紹介していた(表3)。

表3 OECD加盟国のODA実績 (出典)金子、1993:210.