たまたま日本社会学会大会でもそのようなテーマで報告したら、新曜社の編集者である小田亜佐子さんが聞かれていて、報告が終ってからいろいろな質問や感想をいただいた。そうして、このような「ゼーション現象」を主軸にした単行本の話になった。1988年の秋だったように思う。

長谷川公一氏との出会い

しかし第4回で紹介したように、「学位論文」のコアになる「都市高齢社会と地域福祉」をテーマにした学会誌向けの論文を半年ごとに執筆していたから、単行本までは到底手が届かなかった。そうしたら、別の学会大会で、当時東北大学助教授の長谷川公一氏(以下敬称略)を紹介されたのである。もちろん社会運動論や政治社会学ではすでにご活躍をされていたので、どのような専門家なのかはよく承知していた。

3人で雑談や意見交換しているうちに『社会学原理』を長谷川も精読していたことを知り、それならば富永理論の「マクロ社会学」と「社会変動」をもっと現実的に具体化したレベルの内容が書けないだろうかという結論になった。

『マクロ社会学』の構想

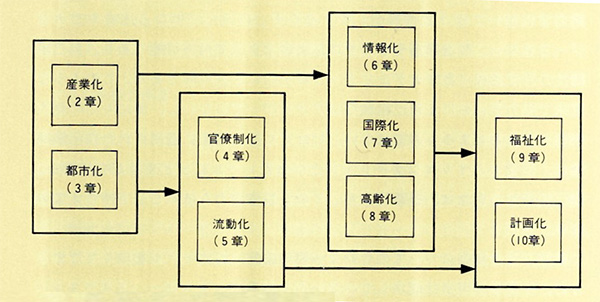

とりあえず、既述したゼーション現象を書きだして、図1のような見取り図を作成した。富永モデルでは「近代化」(modernization)と民主化(democratization)もキー概念であった(富永、前掲書:288)。

しかし長谷川も私も、この両者はゼーション現象の上位概念だとして、当初から本書の構想には含めなかった。その結果、数回の意見交換を経て、図1に合わせて分担を確定したのが1988年の暮れであった。

図1 マクロ社会学の見取り図 (出典)金子・長谷川、1993:28.

執筆分担

金子勇・・・・・・都市化、情報化、国際化、高齢化、福祉化、社会調査の方法

長谷川公一・・・・・・マクロ社会学の理論、産業化、官僚制化、流動化、計画化

たまたま二人とも、新入生の「社会学」を担当していたので、1989年の前期からの講義で、私ならば「都市化」、翌年は「情報化」と「国際化」、3年目は「高齢化と福祉化」などを中心に話すことにした。その期間はプリントを毎回用意しての講義であったが、北大でも12学部からの受講生は400~500人集まった。