なぜなら、知的生命である私たちが進化して誕生するまでには何十億年もの時間が必要だったと考えられるからです。

もし生命のスタートがもっと遅かったなら、太陽の進化によって地球が生き物にとって厳しい環境になり、私たちが誕生する前に生命全体が途絶えていたかもしれません。

現在の地球は生命を宿す星としては中年でであり、あと十億年から数十億年ほどで太陽活動の増進によって、地球は生命には厳しい環境に陥ると考えられています。

このように「我々が今ここにいるのは、生命が早期に誕生した星だったからだ」という発想は、人間原理(特に“弱い人間原理”)として知られています。

観測者である私たちが存在する以上、生命の出現が早かった例だけを見ているのではないか、というわけです。

そこで今回コロンビア大学の研究者たちは「地球で生命があっという間に誕生したのは単なる偶然なのか、それとも地球型の環境なら生命は短期間で生まれるのが普通なのか?」を数学的手法を用いて判断することにしました。

地球は「超高速モード」で生命を芽吹かせていた

キッピング氏は、地球がどれくらいの期間“生命が生存できる星”でいられるか(生物圏の寿命)と、実際に生命がいつ誕生したのかをあわせて考え、ベイズ統計という手法で分析しました。

これは簡単に言うと、「地球のような惑星では生命があっという間に誕生する」というシナリオと、「ゆっくり時間をかけて誕生する」というシナリオを比べて、観測されている事実(たとえば最古の生命痕跡の年代)から、どちらのシナリオがどの程度あり得るかを示す“オッズ比”を計算するやり方です。

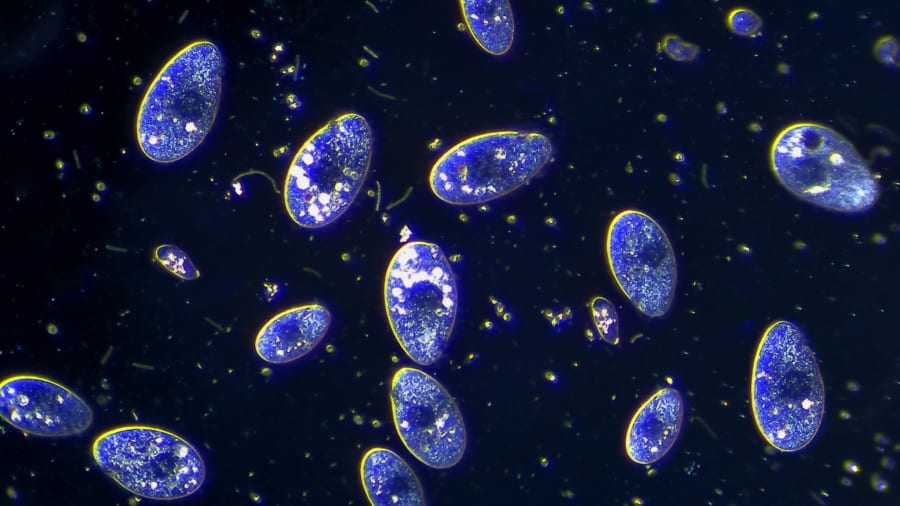

地球の場合、約37億年前のストロマトライトや約41億年前の炭素同位体など、生命が存在した証拠の最古の年代を入力データとして使うことで、「生命は実は素早く出現するのではないか、それとも案外じっくり生まれたのか」という2つの可能性を定量的に比較したのです。