これまで、拍手の音がどのように生じているのかについては、直感的な理解や簡単な理論モデルがいくつか提示されてきました。

中でも「手の間にできた空気のふくろが振動するヘルムホルツ共鳴によるものだ」という仮説は以前から存在していました。しかし、この仮説を実際の実験やシミュレーションによって精密に検証した研究は存在していませんでした。

今回、アメリカ・コーネル大学と日本の埼玉大学などの研究チームが行ったこの研究は、まさにこの長年の“仮説止まり”を乗り越え、拍手という現象を厳密な物理的実証によって可視化・定量化した初めての試みです。

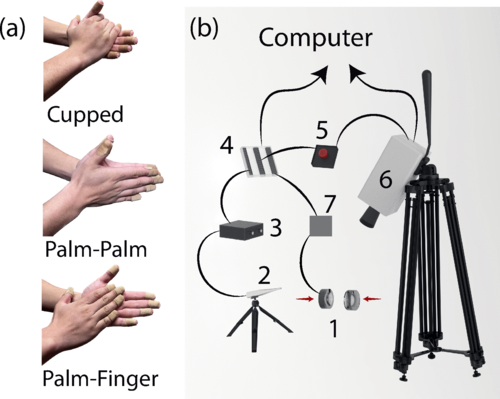

彼らは、人間の実際の手と、手の形を模した柔らかいシリコン製のレプリカ手を用いて、以下のような多角的なアプローチを実施しました。

-

高速度カメラによる空気の流れの可視化(粉末の噴出で空気の噴流を観察)

-

音と動きのリアルタイム同期計測

-

3Dスキャンによる手の形状の詳細なモデリング

-

音の周波数と強さの理論と実験の比較

-

流体シミュレーション(COMSOL Multiphysics)による音場の再現

そして明らかになったのは、拍手音の中核にあるのはやはりヘルムホルツ共鳴であるという事実でした。

手の中にできた空洞に閉じ込められた空気が、手の衝突によって急激に圧縮され、親指と人差し指の間から「細い出口」として噴き出し、空気の塊全体が自然な共鳴周波数でバネのように振動して、あの「パチン!」という音が生まれていたのです。

こうして、この現象が瓶の口に息を吹きかけたときと同じ物理現象であることが、実験・計測・数理モデルのすべてで一致して確認されました。

また、興味深いことに、手の形や素材(硬さ)によって、音の高さ(周波数)や響き方(減衰速度)が変化する点も示されました。音の高さは手の中の空洞の体積や出口の大きさによって決まり、手が柔らかいほど音の響きは早く減衰することが明らかになったのです。