空の瓶に息を吹きかけると、「ボーッ」と低く響く音が鳴ります。この音はとても印象的で、多くの人が一度は試したことがあるでしょう。

多くの人はこれが、笛やホイッスルのような“楽器の音”と同じ現象だと思っているかもしれません。

しかし、この「ボーッ」という瓶の音と、笛のような管楽器で起きる音響共鳴は、実はまったく違う仕組みによって生まれています。

笛のような楽器の場合は、吹き込まれた空気の流れによって、管の中に音波が生まれ、その音波が管の端で反射を繰り返します。そして、特定の波長の音波だけがきれいに重なって増幅され、音となって響きます。これは“定常波”と呼ばれるもので、波が何度も行き来しながらエネルギーが積み重なる、いわば「波の共鳴」です。

一方、瓶に息を吹きかけたときには、そのような音波の往復は起きていません。試したことがある人ならわかると思いますが、ここでは息は瓶の中に吹き込んでいません。そのやり方では音は上手く鳴らず、瓶の口の上を水平方向に吹いたときに音が鳴ります。

つまり笛のように息を吹き込んでなっているわけではないのです。では直接息を入れてないのに、なぜ瓶から音がなるのでしょうか?

このとき起きているのは、ベルヌーイの定理という法則で説明される現象です。

空気の流れに速い場所と遅い場所ができると、流れの速い側で圧力が下がります。そのため空気全体は流れの速い方へ引っ張られます。

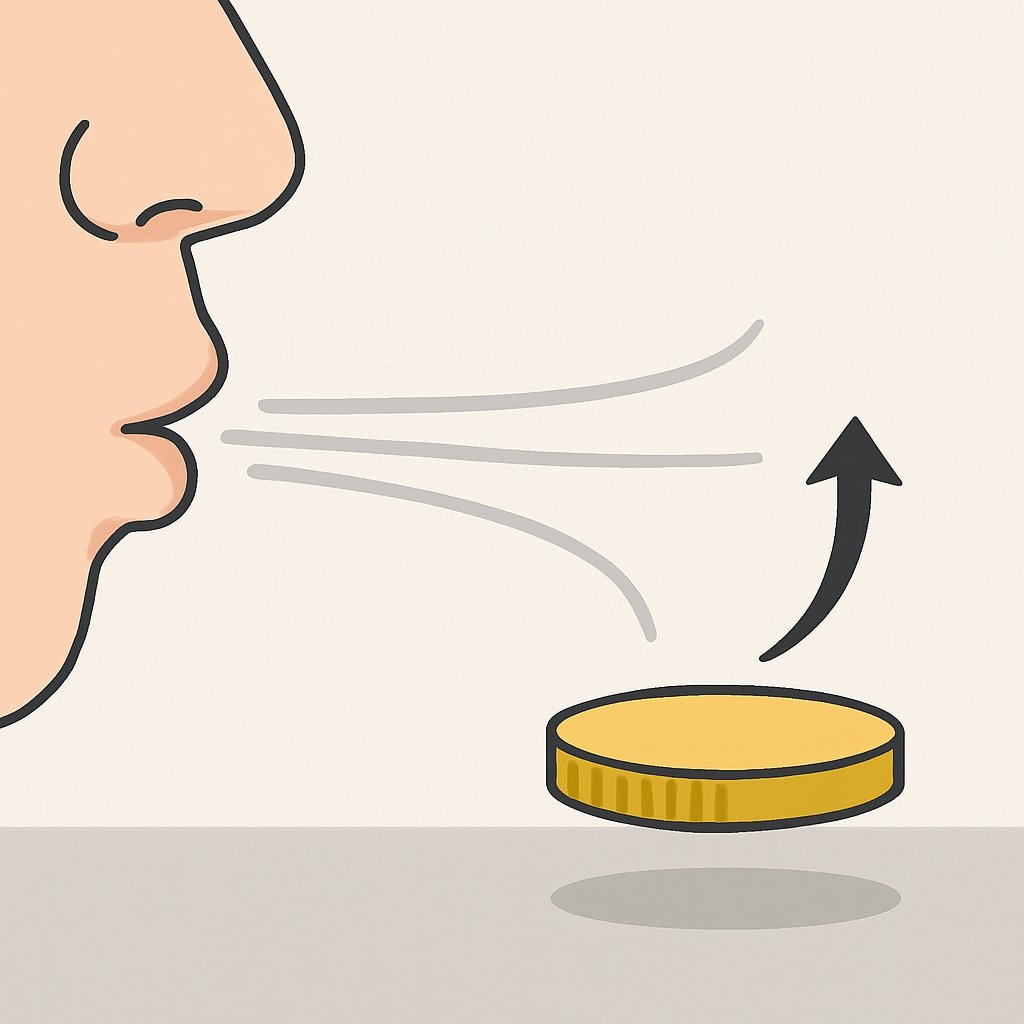

飛行機の翼にはこの原理が使われていて、飛行機全体が上空へと持ち上がります。コインに息を吹きかけて高く飛ばす遊びも、これと同じ現象です。

このとき、瓶の口の外側と内側で空気の流速に差が生まれると、瓶の中の空気が外に向かって押し出され、次にその反動でまた引き戻されるという往復運動が始まります。すると、瓶の中の空気のかたまりそのものがバネのように震え出すのです。