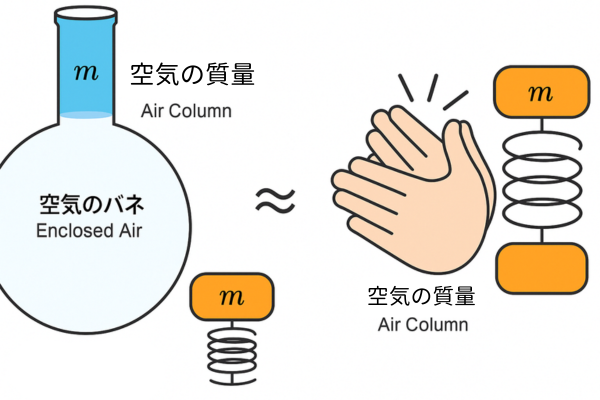

つまり楽器のように、空気の波が跳ね返って重なるような“音波的”の反射ではなく、空間全体に詰まった空気のかたまりが、重り付きのバネのように一体となって揺れるのです。

このような現象をヘルムホルツ共鳴と呼びます。

共鳴というと、楽器のように音の波が重なり合って増幅されるイメージが湧きますが、ヘルムホルツ共鳴では波が重なるのではなく、空気の塊全体が連動して一気に動くという共鳴現象です。

瓶の中の「空気そのものがまとまってポンと弾む」ような振動をイメージすると分かりやすいでしょう。

そのため、楽器は反復して長く息を吹き続けることで徐々に音が大きく響いていきますが、瓶の口に息を吹く遊びは、実際は長く息を吹き続ける必要はなく、一回だけ強く息を吹くだけでも「ボッ」と勢いの良い音が鳴るのです。

ここに、両者の本質的な違いがあります。

拍手と瓶の音が同じ原理だという意外な事実

そしてこの“空気の塊”がバネのように震えるヘルムホルツ共鳴こそが、拍手の音にも隠れています。

拍手の瞬間、手と手の間には一瞬だけ小さな空間ができます。そこに閉じ込められた空気が、急激に圧縮され、手のひらの狭いすき間から押し出されるとき、その空気のかたまりが瓶の中の空気と同じように一体となって飛び出します。

これが、手のひらで包んだ空気全体が共鳴した状態を生み、非常に大きな音が発生するのです。

つまり、瓶の口に息を吹きかけるときと、拍手をするときとでは、どちらも「空間に閉じ込められた空気」が「狭い出口を通して振動し、特定の周波数で共鳴する」という共通の構造があるのです。

音の質が違って聞こえるのは、空間の大きさや出口の太さ、空気の圧力のかかり方が異なるためですが、物理的な仕組みは両者で同じです。

だからこそ、拍手の音は、皮膚のぶつかる“衝突音”だけでなく、手の中で空気が一体となって震える“共鳴音”でもあるのです。