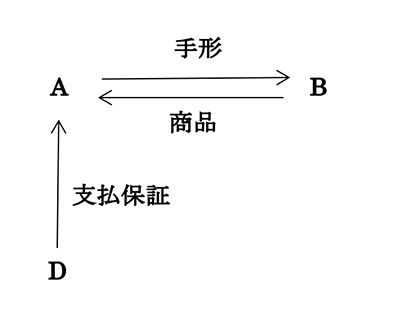

約束手形では振出人で支払人でもあるAが、D に債権を持っていることが暗示されているにすぎず、券面を構成するのはAとB、つまり支払人と受取人である。図の左半分が隠されており、図の右半分だけが顕示するという構造がシンプルなため日本の中小企業の世界で使われたのである。

慣習と人情に基づく取引は二人の世界で、それにビジネスの合理性が加わったところに約束手形は成立したのである。手形の発生ルーツはイタリアのようだが、慣習として確立し関係する法律を整備させたのはイギリスである。そこではもっぱら為替手形が使われた※4)。

※4)約束手形と為替手形を合わせて商業手形(Commercial Notes)という。欧州で主に使われたのは為替手形であり、約束手形は特殊な用途にのみ使用され、英国ではそれにPromissory notesという特別の名称がついた。

ついでに言えば、2人構成の約束手形の信用度を高めることになったのが手形を流通させるときに使われた裏書である。裏書人が一人入ることで約束手形も3人の構成になり、為替手形と同じになる。裏書は、流通力を高めるのに必要だから為替手形でも普及することになる。

要するに支払人の支払保証が券面にある方が好まれたのである。商品取引と債権債務関係が国境を超えやすい欧州では特にそうだった。そこで、手形に関する法律は、英米法もジュネーブ条約(1931年)に基づく国際法も、為替手形に関する条文でほとんどが構成されている。国際法をそっくり翻訳した日本の手形法もそうなっており、約束手形をもっぱらとした日本の現実とは隔たっている。

荷為替手形

手形は海外への支払いで中世から使われていた。手形に特徴的な引き受けは16世紀から17世紀にかけて海上貿易が盛んだったイタリアで発生し、オランダで普及した。

国内でも取引が遠距離なら同様だが、海外との取引では商品の受け取りと代金の支払いが時間的に隔たることは避けられない。つまり信用期間が必ず発生するから、その決済には手形が使用された。そして、その際は為替手形が利用された。