そこで私も含めて中小企業研究者は、subsidiaryとかsubordinateとかを使った。同じsubから始まるが、下位におかれている、従属している※3)、の意味があり、ここでは sub がそれを強めている。

※3)下請企業の社長が親会社の社員を夜の街に誘ったり、年末には御歳暮の付け届けをしたり、という社会的関係も含めて従属なのである。それは社会問題ではあったが、当時は 成長経済という幸せの霞に隠されていた。

それでも十分には理解してもらえない。そもそも英国では下請企業の実体がとても薄いからである。しかし、日本の下請企業こそ、創意工夫、小さなイノベーションの源泉であり、日本資本主義の発展、つまり高度成長に貢献した主体(main)なのであった。日本が英国病にならなかった要因のひとつでもある。もっとも、現在では複合要因で日本病が進行中なのだが。

“下請”は使っちゃダメ!

予定されている下請法の改正では、下請という言葉自体を廃止するようだ。これからは「中小受託事業者」と少々長い呼称になり下請法という名称も変更する。

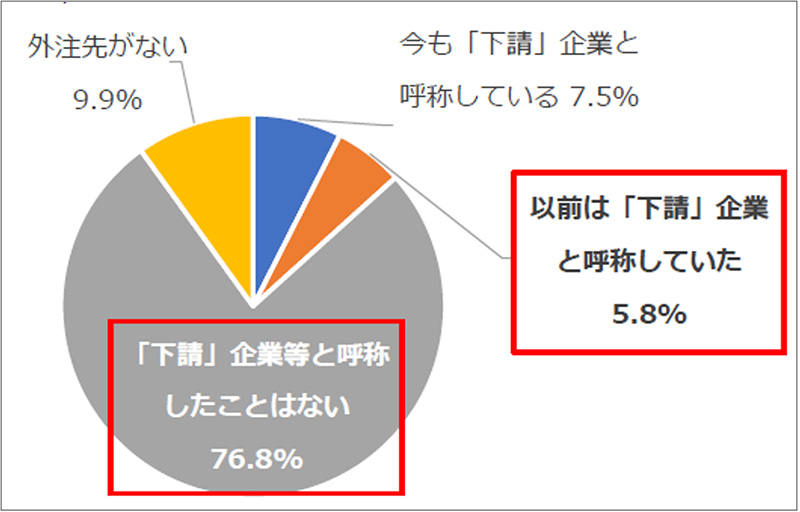

公正取引委員会と中小企業庁による改正法案の説明資料には、外注先を下請と呼んでいる、と答えた企業は7.5%にとどまっているから、この改正は事実の追認だとしている(図1)。

図1 外注先を「下請」企業と呼称した経験の有無(n=3,538) 出典:「下請法・下請振興法改正法案の概要」(令和7年3月 公正取引委員会/中小企業庁)

小切手

ここからは少し専門的になる。手形・小切手と今回もそうだが両者は一緒に扱われる場合が多い。法律(商法)の世界でも、たいてい手形・小切手法で一冊にまとめられるが、両者は成り立ちと機能を異にする別物であり、法律も実は別々である(小切手法は1933年、手形法の翌年に制定)。金融論の立場から説明しよう。

小切手は支払指図書である。AがBに支払う場合、金額が大きければ持ち歩きに危険が伴う。これを避けるには、Aがお金を預けているCに支払いを委託するという内容の証券を作成しBに渡す方法が有効になる。