これは「100ページのうち98ページは後世の書き足し(ウイルス感染)かもしれない」という計算で、同写本が受けた“変異”の大きさを如実に物語っています。

続いて研究者たちは、写本をそれぞれ「単語の化石」と見なし、その呼称や表現の変遷を年代順に辿る語彙年輪テストを行いました。

弥助への言及が、最初は「黒坊主」(黒い肌と剃髪のみ)だったのが、江戸初期には「黒坊」へと文字が簡略化され、最後に江戸中期の〈尊経閣本〉で「弥助」という漢字名や扶持、私宅、飾り短刀といった“フル装備”が一気に加わる――こうした時系列の変化をグラフ化すると、戦国期から江戸期にかけてほぼ平坦だった線が、終盤だけ急に跳ね上がる“異常な変異”として浮かび上がってきたのです。

三つ目の検証は、同じ時代の記録と照合する方法で行われました。

徳川家臣・家忠がつけていた『家忠日記』には、弥助は“くろ男”として極めてあっさりと書かれているだけで、「扶持を授かった」「武士に取り立てられた」という特別扱いは一切見えません。

もし本当に破格の待遇があったなら、几帳面な家忠が書き漏らすはずがなく、この沈黙は「何もなかった」ことを強く示唆するといいます。

こうして改変リスクを測る数理モデル、語彙年輪による盛り上がり度の解析、そして同時代の日記との付き合わせという“三段ロケット”の検証を経てわかったのは、「弥助サムライ説」を成り立たせる核心的なエピソードが、じつは江戸期の〈尊経閣本〉という一冊に集中しており、その写本自体の史実保持率が1割どころか1%台という厳しい評価にとどまる――という事実でした。

生物学のモデルにたとえるならば、サムライ説は“改変ウイルス”に最も侵された個体を唯一の“根拠”としていたわけで、結果的にそこから生まれた物語がいかに危ういかが、改めて浮き彫りになったのです。

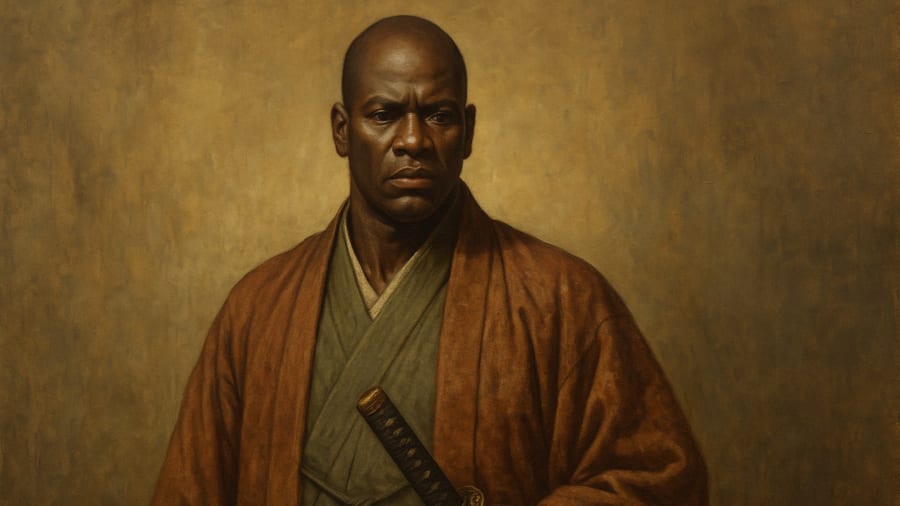

黒人侍のイメージは江戸の脚色と現代メディアの増幅で誕生した