織田信長の傍らに立つ“黒人サムライ”弥助――そのエキゾチックなヒーロー像は書籍やゲーム、Netflixアニメまで飛び火し、いまや世界中に浸透しています。

ところが、韓国の水原大学(UoS)で行われた研究がこの定説に待ったをかけました。

決定的根拠とみなされてきた江戸期写本〈尊経閣本〉にある「名前・扶持・脇差授与」といった“サムライ要素”は、後世の上書きである可能性が高いというのです。

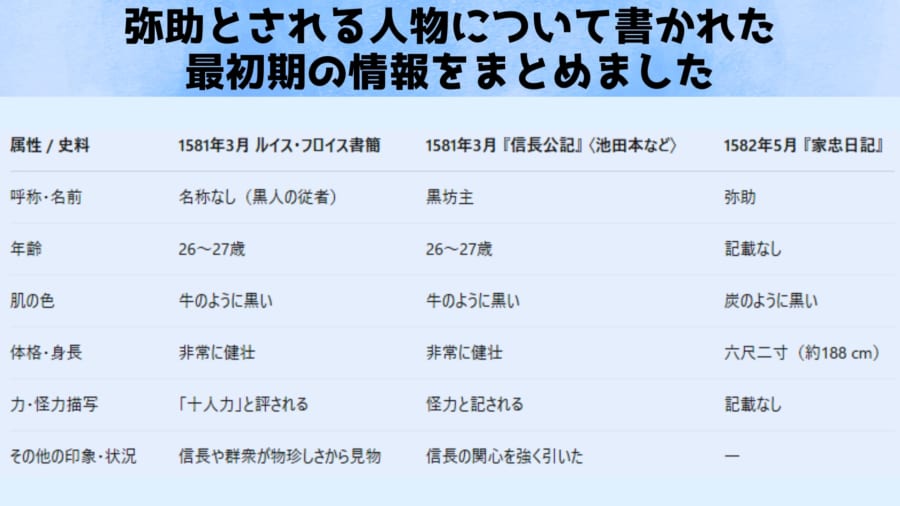

一次資料に残る弥助の姿は、名も階級も不明の「黒坊主」だけ――それだけでした。

それなら、私たちが信じてきた“黒人武士”像はいったいどこで、なぜ生まれたのでしょうか。

研究内容の詳細は『Journal of International Education』にて発表されました。

目次

- 写本だらけの迷路を抜けて

- 黒人サムライとしての「弥助」は江戸時代の脚色が起源だった

- 黒人侍のイメージは江戸の脚色と現代メディアの増幅で誕生した

写本だらけの迷路を抜けて

戦国時代の信長をめぐる記録の世界は、実は「写本だらけの大迷路」と言っても過言ではありません。

現存する『信長公記』だけでも70種類以上が確認されており、その成立年代や筆写された経緯もまちまちです。

なかでも最古系の〈池田本〉や〈陽明文庫本〉は、いわば迷路の入り口にある原点に近い資料。

一方で、江戸時代に徳川家や大名家の意向で書き直された〈尊経閣本〉は、派手な装飾とわかりやすいストーリーを伴って“出口付近”に待ち受ける、いわば観光客向けの大きな看板のような存在です。

ところが、英語圏の研究者やノンフィクション作家の多くは、その目立つ看板(=尊経閣本)だけを見て「信長の時代はこうだった!」と迷路を出てしまい、さらにその情報が世界へ向けて大々的に拡散されるのです。

これでは、まるで「伝言ゲームの最後の人だけが拡声器を持っていた」かのような状態。