そして、下段もやはりかなり皮肉な「解放」を示唆しています。国債の金利が上がるということは、その国債の価格が下がることを意味します。発行元である政府にとっては今までと同じ金額を借りようとすると、金利負担が増えるので歓迎できない状態です。

ところがアメリカの場合、国債の金利上昇についてこれまではあまり心配しないで済んでいました。高金利を求めて世界中から資金が押し寄せてきて米ドルの諸外国通貨に対する為替レートが上がって、米国政府にも国民にも購買力が上がるという利点があったからです。

しかし、見事に「解放の日」を分岐点にして、国債金利が上がる(=国債価格が下がる)と、米ドル指数が上がることで金利負担増加の重荷を軽減してくれるという図式が逆転してしまったのです。

4月3日以降は、国債金利が上がって国債価格が下がり、金利負担が増えると同時に、米ドル指数も下がって、アメリカ経済全体にとって購買力が下がるという泣きっ面に蜂の状態がふつうになってしまったのです。

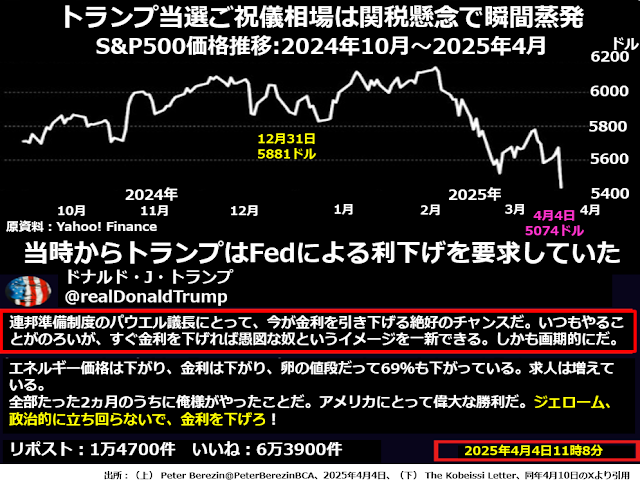

株式市場は敏感ですから、こうした情勢変化にすぐ対応します。そして、今年2月初めに史上最高値をつけたS&P500株価指数は、次のグラフでご覧のとおり、トランプ関税政策発表直後にピーク比で20%下落という伝統的なベア(弱気)相場の条件を満たしてしまったのです。

トランプは、関税政策発表直後から自分でつくったお手盛りSNSサイトであるトゥルース・ソーシャルで、1国の元首が自国の中央銀行総裁に使うことばとは思えないほど無礼な表現で連邦準備制度(Fed)のジェローム・パウエル議長に金利引き下げを要求していました。

トランプは、関税政策発表直後から自分でつくったお手盛りSNSサイトであるトゥルース・ソーシャルで、1国の元首が自国の中央銀行総裁に使うことばとは思えないほど無礼な表現で連邦準備制度(Fed)のジェローム・パウエル議長に金利引き下げを要求していました。

どうしてここまで露骨な表現をしたかといえば、翌5日に公表する手はずはすっかり整っていたビデオ映像で、「米株市場の暴落は自分の天才的な戦略で意図的に起こしたことだ」と主張しているのに、現実はまっこうからその反対に動いてしまっていたからです。