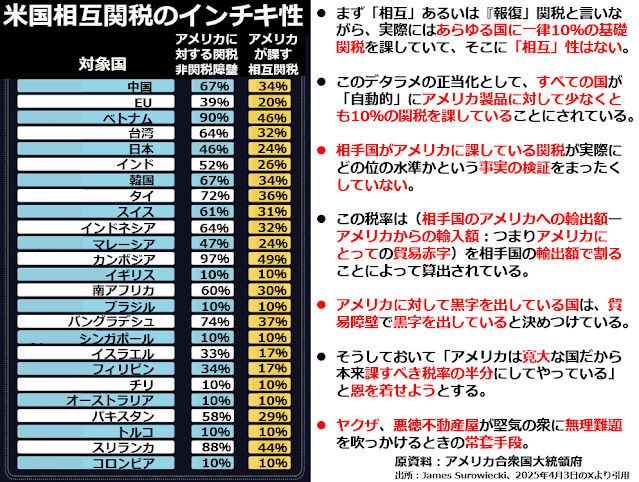

左側の一覧表に出ている数字をご覧になれば、ベトナム、カンボジア、バングラデシュ、スリランカといった国々に中国以上に過酷な高率関税を課すはずになっていたことがおわかりいただけるでしょう。

左側の一覧表に出ている数字をご覧になれば、ベトナム、カンボジア、バングラデシュ、スリランカといった国々に中国以上に過酷な高率関税を課すはずになっていたことがおわかりいただけるでしょう。

これらの国々の共通点は、アメリカに対してそこそこの輸出額があるけれども、残念ながらまだ貧しくてたとえ買いたくともほとんどアメリカ製品を買えない経済状態の国々だということです。

トランプは「貧しいこと自体が非関税障壁だ。アメリカに輸出をして稼ぎたかったら、輸出額相当の輸入ができるようになってから、出直してこい」とでも言いたかったのでしょうか。

どうもトランプは「アメリカ製品はどこに輸出しても他国の製品に引けを取らない品質だ。だから、アメリカが輸入超過になるとすれば、それは相手国がずるをしているからに違いない」という大昔からアメリカの貿易赤字がかさむたびに言い古されてきた神話を本気で信じこんでいるようです。

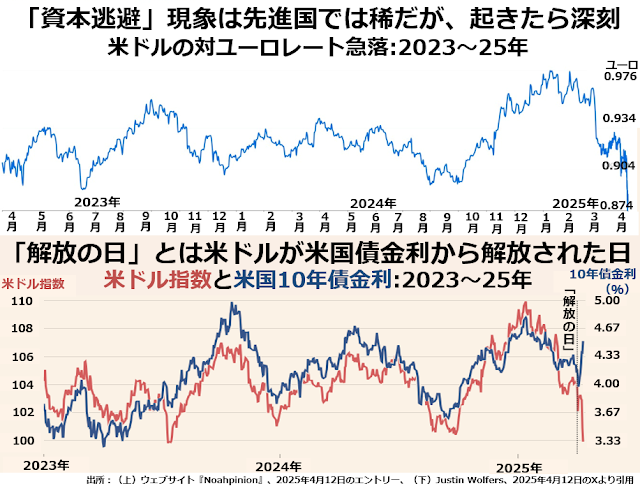

結局のところ、「解放の日」はいったい何を何から解放したのでしょうか。経済統計を見るかぎり、世界中で投融資をしようと待機している資金を「やはりアメリカほど強くて大きくて、投資機会に満ちた国はない」という固定観念から解放してしまったようです。

次の2段組グラフをご覧ください。上段は過去数年間政治的にも経済的にも凋落著しいユーロ圏の通貨である、ユーロに対してトランプ政権の登場がどんな意味を持ったかを示しています。

2023年秋と去年暮れから今年の初めにふたつ大きな山をつくって上昇してきた米ドルの対ユーロ為替レートが、トランプ政権の本格稼働と同時に壮烈な2段下げを演じています。どうやらこれは、アメリカから投融資資金=資本が逃避しはじめた兆候を描いているようです。

2023年秋と去年暮れから今年の初めにふたつ大きな山をつくって上昇してきた米ドルの対ユーロ為替レートが、トランプ政権の本格稼働と同時に壮烈な2段下げを演じています。どうやらこれは、アメリカから投融資資金=資本が逃避しはじめた兆候を描いているようです。

資本逃避は、先進国ではめったに起きないと言われています。

でも、もし起きてしまったら、とくにアメリカのように経常収支も財政収支も慢性赤字が拡大する一方という国では、債務の踏み倒し宣言をするか、長期にわたるハイパーインフレで実質的な元利返済負担を激減させるか以外には解決策のない、怖い事態です。