目次と執筆者は次の通りである。

「社会指標構築の現状と課題」(東大院 三重野卓) 「福祉指標と福祉問題」(千葉大助手 安藤文四郎) 「社会指標論の基礎視角」(松山商大助教授 山口弘光 久留米大学講師 金子勇) 「社会指標論の方法論的基礎」(政治学者 小室直樹)

三重野氏と安藤氏は東大富永門下であり、小室氏もここでは富永の関係者であり、山口氏と私のみが九大鈴木門下であった。

内容は省略するが、小室氏を除けば、全員が団塊世代で当時30歳前後であった。この特集以来、三重野氏とは縁ができて学問的交流が始まり、福祉社会学や高齢化の研究などで今日まで長い付き合いをさせてもらっている。

この時の経験を活かして、本書「Ⅵ コミュニティシステムと生活の質」をまとめたという思い出がある。

社会システム論との接合

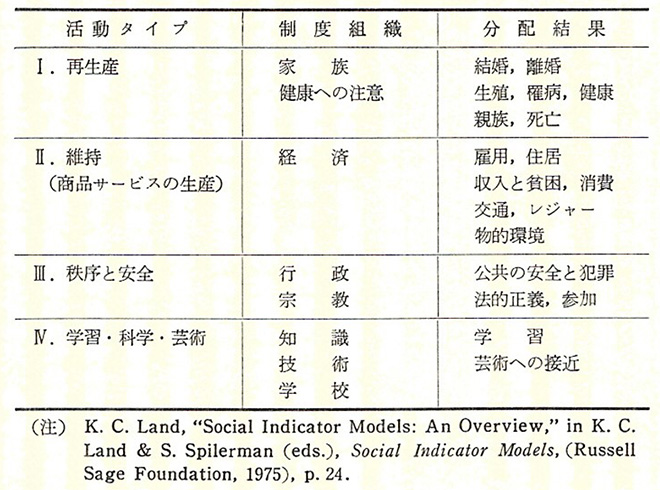

大きな問題意識としては、個別領域の量的・質的な社会指標による社会状態の測定に止まらず、社会システムの活動領域に結びつけて、その制度を通しての資源分配結果を示そうとした。

表3はそのモデルとなるランドの論文からの引用であるが、表における活動タイプが「Ⅰ.再生産」、「Ⅱ.維持」、「Ⅲ.秩序と安全」、「Ⅳ.学習・科学・芸術」がパーソンズのAGIL図式を基にしていたので、この方向でさらに専門的にはたとえば家族や雇用それに消費の問題などをテーマにするパラダイムを想定していた。この研究は『社会資本主義』(2023)まで継続することになる。

表3 システム論的生活の質指標 (出典)金子、1984:228

高齢化の捉え方

さて、高齢化についてはそれまでの主流であった「老人問題」史観を避けて、社会システム論の役割論の観点から、「高齢者は役割縮小過程にある存在」(金子、1984:142)と定義した。

社会福祉関連の文献だけではなく、社会学でも「老人問題」として高齢化を捉える人々が多かった時代であり、家族、地域、職場、参加集団などでの役割が徐々に剥奪されるのが高齢期の特徴だと明記したのも、「老人」が「問題」とは何事かという気持ちが強かったからである。