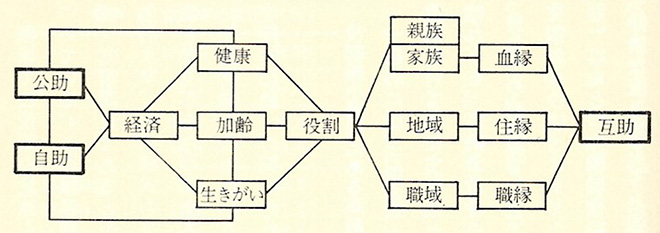

この根拠は図2の高齢者図式から得られる。社会システム論では個人を役割の束(role-sets)として理解するので、その役割が一方では血縁の家族、住縁(もしくは地縁)になると地域、職縁を通して職場に個人を結びつける。

図2 高齢者生活の分析図式 (出典)金子、1984:141

ただし加齢によって、健康面でも経済面でもそして生きがいを支える役割の剥奪が始まり、それらの維持にも影響が生じるようになる。それを支えるサービスが公助と自助と互助であるという図式であった。この三助に共助と商助が加わるのは14年先の『地域福祉社会学』(1998)からであった。

役割縮小と回復

このような役割縮小としての高齢者の位置づけにより、日本の高齢社会元年前後の生活、福祉、地域福祉などを論じた。

なかでも家族役割は子どもの他出や配偶者の死亡により無くなるし、職場での役割は定年退職によって強制的に奪われてしまう。したがって人間の社会的関わりは地域社会とそれまでの友人・知人との関係しか残らない。その関係の維持と回復こそが地域福祉につながると結論した。これは前著『コミュニティの社会理論』の応用でもあった。

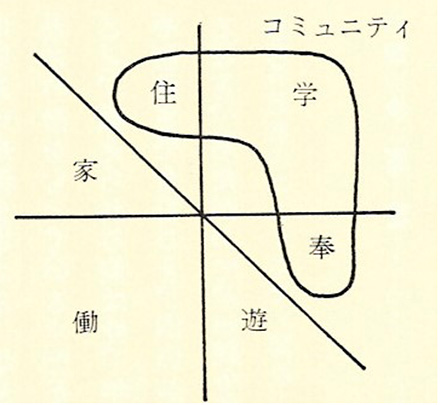

そこで人間の活動を、かりに家族関連、居住関係、学習、奉仕、遊興、労働などに分ければ、地域社会での役割回復には、居住関係、社会教育と生涯学習、ボランティアなどの社会奉仕が効果的であるとして図3を用意した。

現在の水準で考えれば、家族・親族の世話や短期・短時間の労働でもかまわないし、ゲートボールなどのスポーツやカラオケなどの趣味の会の活動もまた、役割回復の機会を与えてくれるから、図3のすべて活動領域が役割回復の機会につながるといってよい。

図3 役割回復のための活動領域 (出典)金子、1984:187.

富永健一『社会構造と社会変動』で紹介

発表当時の社会福祉業界や家族社会学関連では「老人問題史観」の全盛期であったから、図3に基づく「役割縮小からの回復」こそが高齢社会対応の基本だという主張は黙殺されただけであった。