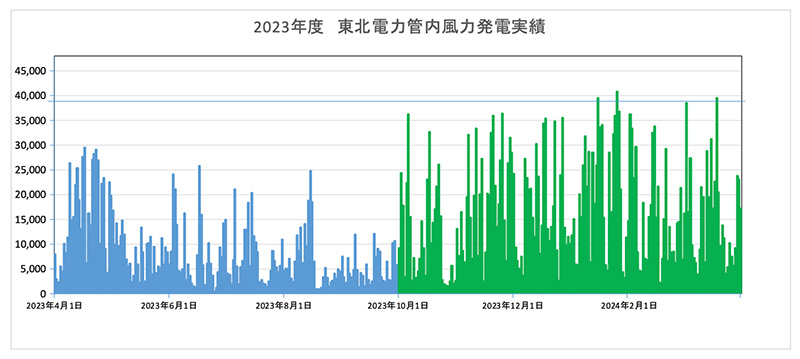

さらに実際の風力発電の出力は図3に示すとおり日々変化します。この変動分をどうやって、北海道、東北、東京の3社で分担するのか、決まっていません。

考えられる仕組みとしては、A発電所は東京、B発電所は東北、C発電所は北海道のように、あらかじめ発電所ごとに、受入先を決めておいて各発電所の出力を合計して受け入れ先に送電する方法があります。私が発電会社だったら、売れる値段が同じであっても、出力抑制の可能性の最も低い、東京を希望します。他の会社もそうするでしょう、みんな東京に集中してしまいいずれ破綻しそうです。

図3 東北電力エリアの太陽光発電と風力発電の実績(日量、2023年)

また、図3のグラフをご覧いただければわかりやすいと思いますが、風力発電の発電出力にあわせて、送電する電力量を追従させた場合、設備の利用率は風力発電と同程度の20~30%にとどまってしまいます。

とてももったいない2兆円だと思いませんか? 最近は「地球環境のため」とか「再生可能エネルギー導入に貢献」というお題目がつくと、費用対効果も詳細に検討もしないで、プロセスが動き出して、日本経済に大損害を与えるというケースが目出ちますが、この北海道本州直流送電連系線もそうなりそうな雰囲気です。いまならまだ間に合います。撤退できます。

せっかく送電線を建設するのであれば…

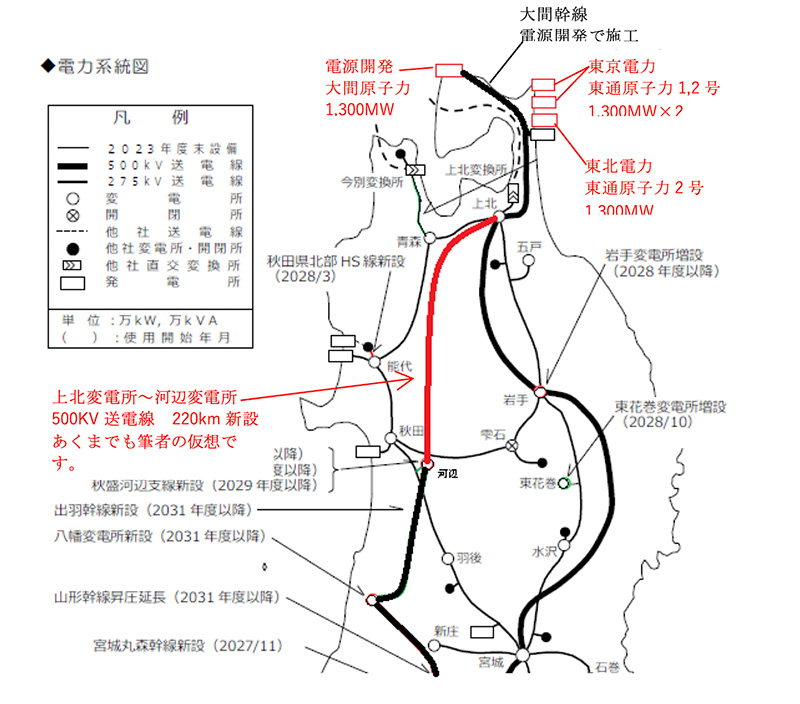

図4は2024年度に公表された東北電力の系統計画図です。原図はもっと情報量が多くて、専門の人でないと見ずらいので、工事中の送電線も黒線で示すなど一部加工しました。

図4 東北電力系統計画図(2024年公表)に計画中原発と送電するための新設送電線を書き足した図

注目していただきたいのは、下北半島で計画中の電源開発「大間原発1号」と東京電力「東通原発1号~2号」、東北電力「東通2号」です。全部運転開始すると、550万KWになります。

実は2011年の東日本大震災の前は各社ともに発電能力がそれなりにあったため、こんな北のはずれの電源はあまり注目されていませんでした。しかし、東電の福島第一、第二原発が廃止されてしまった今となってはこの原発由来の550万KWの電力を有効に活用すれば東電管内の電気料金を下げることができると思います。