一方でビジネス界のリーダー達の批判がきっかけとする声もあり、真相は判然としない。ただ「ローズガーデンの相互関税」のレートは公約と最適関税理論の最適レートを上回っており、一旦大きく出てからある程度の修正がなされるのは予定の行動でもある。従って譲歩のきっかけからトランプ政権の弱点を深読みするのは合理的ではない。

コミュニケーション能力

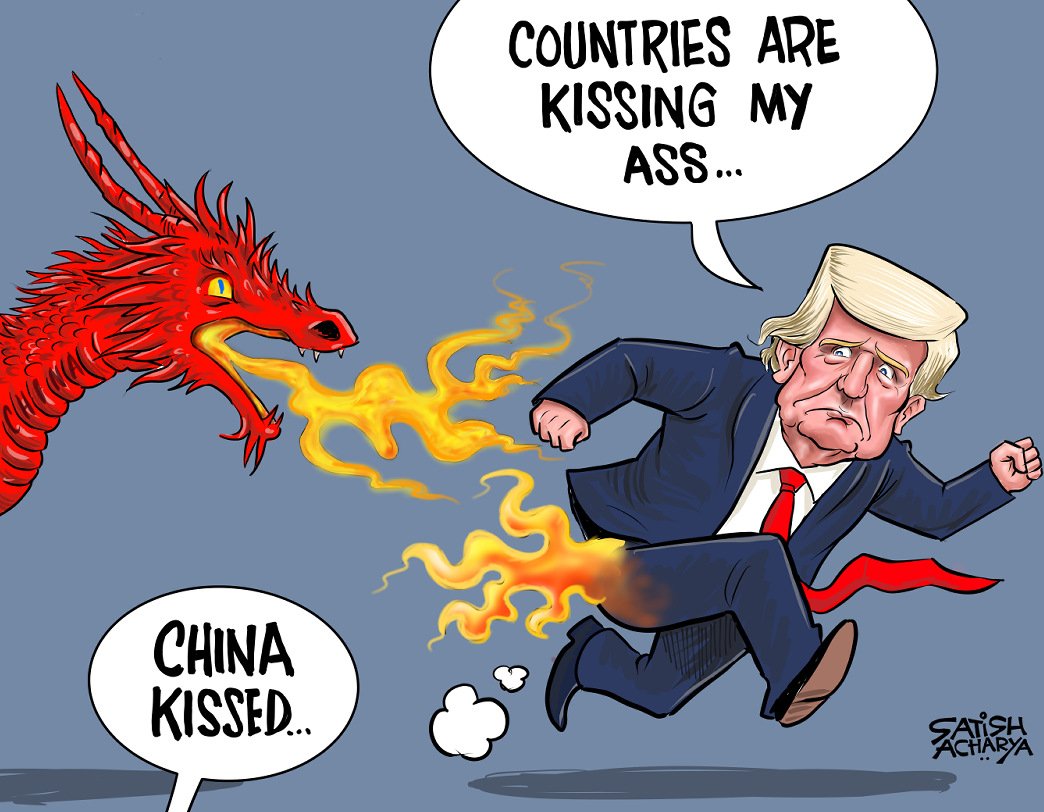

だからと言ってトランプ政権が中国政府によって劣勢や窮地に立たされたわけではない。中国側の意思決定の透明性はよくも悪くもトランプ政権と比較してかなり低いが、WSJの詳細な記事を眺めていると、関税合戦においては完全に受け身だったことが手に取るようである。

トランプ政権の発足以来、中国政府は新政権にコンタクトを取ろうとしてきたが見事に門前払いされた。王毅はウォルツ国家安全保障問題担当大統領補佐官と会合を持とうとして無視され、王文濤・商務相からラトニック商務長官やグリアUSTR代表に送った書簡も同様だった。イーロン・マスクをはじめとするビジネスリーダー達は仲介役を頼まれても乗り気でなかった。

ヘンリー・キッシンジャーが若かった頃から中国共産党の指導者層は日米政府とコミュニケーションを取る際、親中であることが確定している非公式アドバイザー的な人間を通して日米政府とコミュニケーションを取るのにこだわってきたが、そのやり口の限界が噴出したのである。

これは日米の民意を代表する政治家を薄っすらとすぐ居なくなるポピュリストか何かとして見下しているという深層心理から来ているかもしれないし、純粋に指導者層のコミュニケーション能力が低すぎて「味方であることが確定していない人間との交渉」を回避し続けただけかもしれない。

一方トランプ政権は習近平と最も近い人間としか交渉したがらなかった。それに対して子分筆頭の蔡奇あたりを送る勇気もなかった。「即興的行動に伴う政治的リスクは受け入れがたい」とWSJは渋い表現を用いたが、要するに海外経験がない子分がアドリブで恥をかいて無能がバレるのが嫌だったということだ。そうこうしているうちに気付いたら報復関税を発表していたのである。