そこで今回研究者たちは、「末梢神経→脊髄→視床→大脳皮質」という階層をそっくり再現するため、四種類のオルガノイドを組み合わせる手法を考案しました。

こうして作り上げられた“ミニチュア痛み回路”を試験管内で直接観察し、痛みがどのように受容・伝達・処理されるのかを探ろうとしたのです。

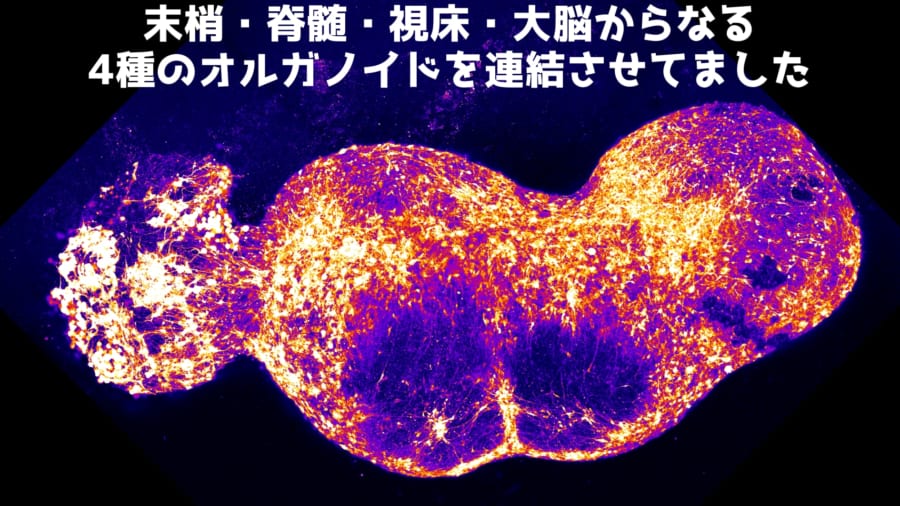

四つのオルガノイドを“直列接続”──試験管で痛みの伝播を可視化

今回の研究チームは、まずヒトiPS細胞を使って“四種類”のミニチュア組織を作り上げました。

感覚情報を受け取る部分(一次感覚ニューロンに対応)から、脊髄の背側(痛みや触覚を受け取る脊髄後角)、視床(感覚情報のリレーセンター)、そして大脳皮質(最終的に情報を統合する領域)という各ステーションをそれぞれオルガノイド化し、ひとつずつ別々に培養します。

痛みを伝える経路を“分割”してパーツとして準備したわけです。

次に行ったのは、これら四種類のオルガノイドを直列に“つなげる”ことでした。

まるで電気回路を自作するように、末梢から中枢までの順番でスライド状に並べ、物理的に融合させたのです。

末梢神経→脊髄→視床→大脳皮質という情報伝達の経路と同じ順番で配置することで、実際の人間の体とできるだけ近い構造を再現したわけです。

ただこの段階ではまだ、本当に痛みの信号が末梢から順繰りに伝わるかは不明でした。

そこで実験では、末梢側のオルガノイド(感覚神経に対応する部分)を、痛み受容を引き起こす薬剤──たとえば粘膜などに触れると痛みになるカプサイシンや、痛みにかかわる神経受容体を選択的に活性化するαβ-メチルATPなど──で刺激しました。