研究者たちはこのロパリアが学習を担っている可能性があると考え、摘出して調査しました。

摘出されたクラゲのロパリアに仮想現実を体験してもらう

クラゲの目とも言えるロパリアは、本当に学習機能を司っているのか?

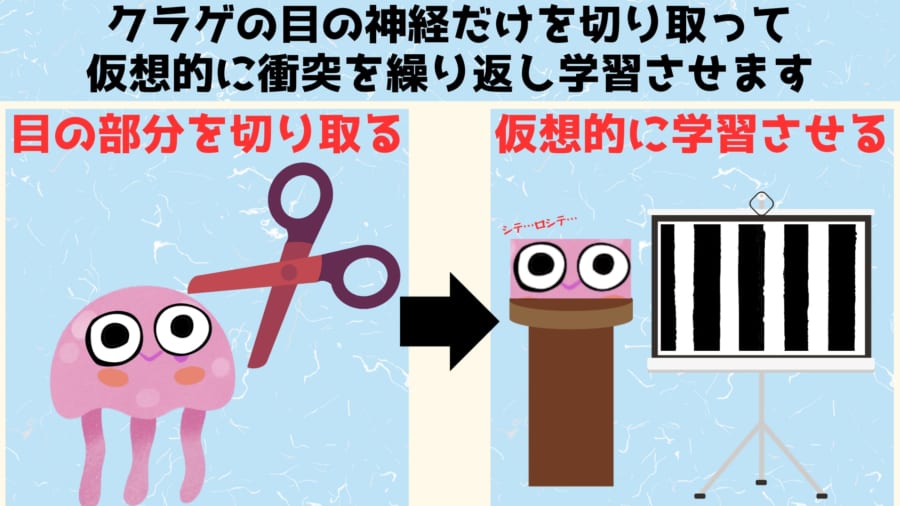

謎を解明するため研究者たちはまず、ハコクラゲのロパリアを摘出して台の上に固定し、スクリーンに映るしま模様の変化を見てもらいました。

この実験では生きた状態のハコクラゲが体験した、しま模様の水槽を、摘出したロパリアに経験してもらうことを目的としています。

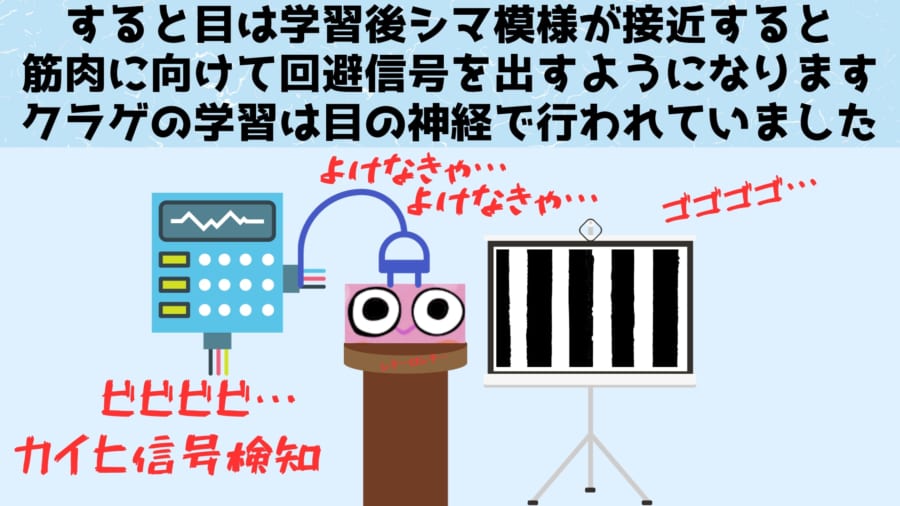

ロパリアが見ているスクリーンでは、しま模様をだんだん大きくしていく、つまり壁に近づいていくものの、途中で映像が変化しなくなって、通れなくなっている様子が再現されました。

SFでしばしば培養液に浮かぶ脳に視覚情報を提供して仮想空間を体験させる場面が描かれます。

実験ではそれに似た状態が作られ、クラゲのロパリアに壁に衝突する風景を何度も見させるのです。

するとわずか5分ほどの訓練で、スクリーンのしま模様が大きくなると、ロパリアから遊泳信号を強化する神経パルスが送られ、壁を回避するため旋回しようとすることが観察されました。

この結果はロパリアが「学習が行われる場所」であることを示します。

ロパリアは視覚や空間的位置を把握する感覚器官、筋肉の動きを制御する司令塔、そして学習が行われる場所という、複数の機能を併せ持っていたのです。

脳ではない神経系でも学習が起こる、という結果は非常に重要です。

私たちは脳ができて、その後学習がはじまったと考えていました。

しかし研究結果は、神経系そのものが学習機能を元々有していることを示しています。