するとハコクラゲは壁に描かれたしま模様をマングローブの根と勘違いして、通り抜けようとします。

マングローブの根が密集している場所はハコクラゲの主食である小さな節足動物が多く生息しているからです。

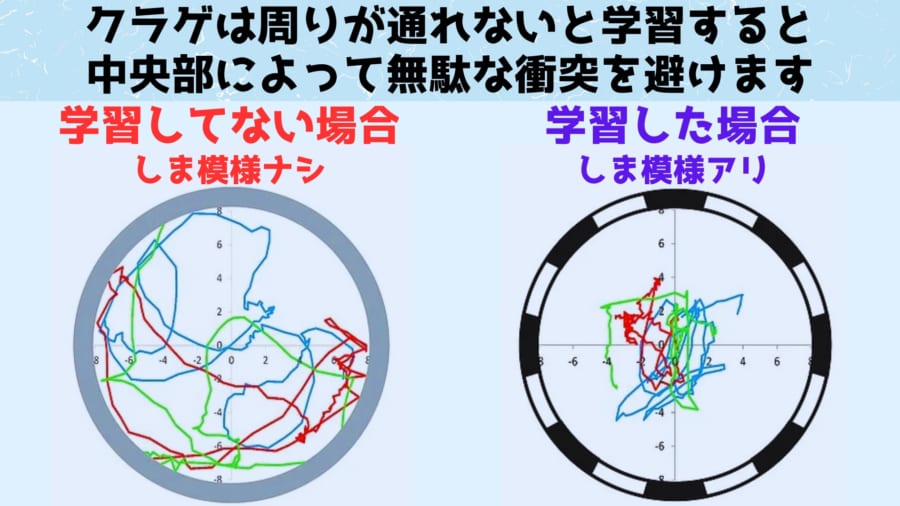

(当然ながら)ハコクラゲの試みは、水槽の壁に激突して失敗に終わります。

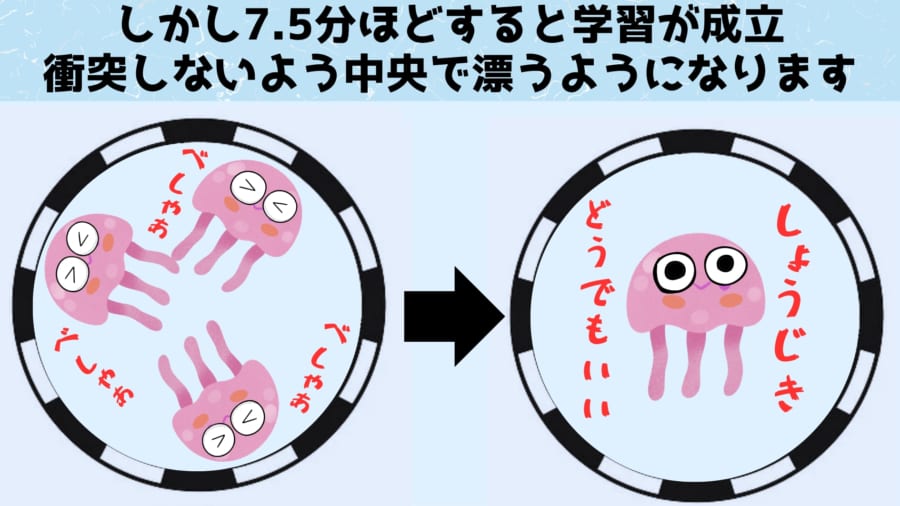

しかし実験開始から7.5分後、ハコクラゲの動きに変化が現れはじめ、壁に激突する「無駄」な動きをしなくなり、水槽の中央付近で旋回し続けるようになりました。

ハコクラゲに「過去の経験をもとに今の行動を変える」という学習が起きたのです。

そしてハコクラゲの行った学習は「シマ模様が見える場所は通れない」という視覚情報を元に通行可能性を連想する、連想学習と呼ばれるタイプの学習でした。

またクラゲの7.5分という学習速度は、高度な脳を持つ動物とほぼ同等でした。

この結果は、脳がないクラゲのような動物でも高度な学習が、脳を持つ動物と同じ速度で可能なことを示しています。

では、いったいクラゲたちは連想学習を体のどこで行っていたのでしょうか?

研究者たちが目をつけたのは、クラゲの「目」でした。

クラゲは一見すると目や耳や鼻など感覚器官を持っていないように思えますが、実は体の各所に視覚情報を感知する「目」のような構造が存在します。

このクラゲの目は「ロパリア」と呼ばれており、クラゲが光や空間の上下を感知したり、遊泳方向の制御にもかかわっています。

ハコクラゲにはこのロパリアが6カ所に存在しており、マングローブの根をよけながら泳ぐことが可能になっています。