またミツバチを使った実験でも、赤いマークがついたエサ場に甘い砂糖水が置いてあると学習させれば、エサ場を移動したりエサの存在が確認できていない状況でも、赤いマークを目指して一直線に飛んでくるようになります。

このようにある条件と別の条件を結びつけることは学習の中でも「連想学習」と呼ばれるタイプとなっています。

連想学習を行うには2つの条件を「記憶」するだけでなく、その2つを1つのものとして結びつける「統合」と呼ばれる情報処理が必要です。

またこれまで、記憶や情報を統合処理するのは脳の専売特許であり、たとえばクラゲのように「そもそも脳を持たない動物」には不可能だと考えられていました。

(※ショウジョウバエやミツバチ、線虫、ナメクジ、プラナリアも脳を持っています)

クラゲにも泳ぐための筋肉があり、筋肉に指令を送る神経系が存在することは知られています。

ただクラゲの神経系は体全体にに分散しており、脳と呼べる部分は存在しません。

常識的な生物学者なら「脳がない生物に高度な学習能力があるはずがない」と言うでしょう。

しかし常識には2種類あります。

1つは多くの実証実験によって繰り返し確認されたもの。

もう1つは「当然そうなるだろう」と類推だけがされているものです。

そしてクラゲの学習能力は、後者の「当たり前」の概念に縛られていました。

そこで今回、コペンハーゲン大学の研究者たちはクラゲの学習能力を確かめる、常識破りの試みに挑みました。

クラゲは学習を7.5分で完了させる

白羽の矢が立てられたのはマングローブが茂る場所で生活するハコクラゲ(T.cystophora)と呼ばれる、小指の先ほどの小さなクラゲです。

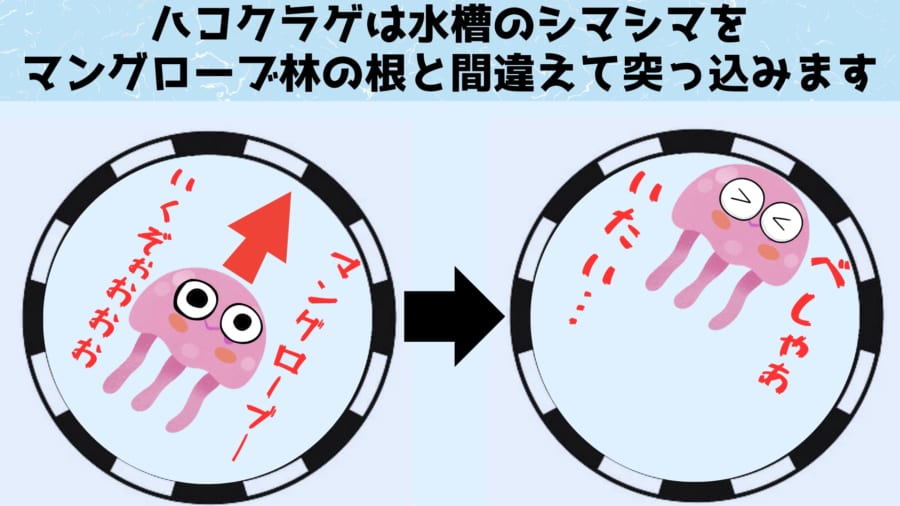

実験ではまず、ハコクラゲが上の図のようにしま模様の壁を持つ円柱状の水槽に入れられました。