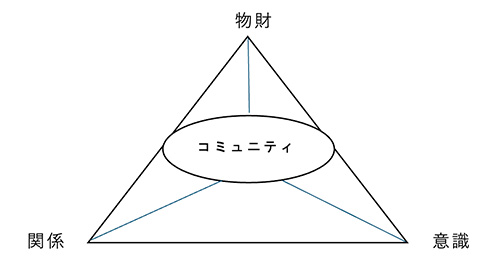

いくつかの定義をつくったが、アメリカと日本の学界では文字通りコミュニティの定義は百花繚乱の状態にあったので、最終的には自らの経験を基盤にした理論的立場や実証の分野から「コミュニティの三角形モデル」を考案した(図1)。

図1 コミュニティの三角形モデル (出典)金子、1982:60

世界のコミュニティ論での通説

それまで世界のコミュニティ論の通説では、主要なコミュニティ要素として①空間的領域、②社会相互的作用、③共通の絆という最大公約数的な定義が研究者間では標準となっていた(Hillerly,1955=1978)。

一定の地域社会で相互作用が維持され、それを「共通の絆」とみる伝統は、農村社会学の影響力が強かったその時代の日本社会学にも根強く残っていて、ヒラリーの定義も受容されていた。

相互の「共通の絆」

相互の「共通の絆」はもちろんコミュニティの中核を占めるが、たとえば20年後に刊行されたコミュニタリアンの本にも引き継がれ、「コミュニティとは、社会をつくる織物にたとえることができる。そこでは人びとが、一対一の関係ではなく、タテ・ヨコに交差する関係によって結びついている」(エチオーニ、1996=2001:181)という伝統が続いたが、これを踏襲するだけでは日本での新しいコミュニティ論の展開はできないという判断を行った。

なぜなら、現代日本で関係面での「共通の絆」を支えているのは都市型社会構造であり、それには物財としての社会的共通資本と社会意識が果たす機能が強いからである。

すなわち、関係と物財と意識のシステムとしてのコミュニティを捉えることが、都市の実態に近づけるのではないかと考えて、コミュニティとは「社会的資源の加工によって生み出されるサービスの供給システム」(金子、1982:60)であると定義した。

関係(ヒト)、物財(モノ)、意識(ココロ)の三次元を組み合わせる

この定義のうち、関係(ヒト)とは社会関係と社会集団を含み、現在ならばソーシャルキャピタルと呼ばれる領域をカバーする。