翌月の23年5月には「5類に移行」により、世界で最も引き延ばされた日本のコロナ禍が終わる。さらに同月の広島サミットとの兼ね合いもあり、岸田文雄政権が「LGBT理解増進法」の制定を急いだことで(6月に成立)、トランスジェンダリズムの可否は国会マターとなり、TRAの過激な主張が極度の少数派にすぎないことも示された。

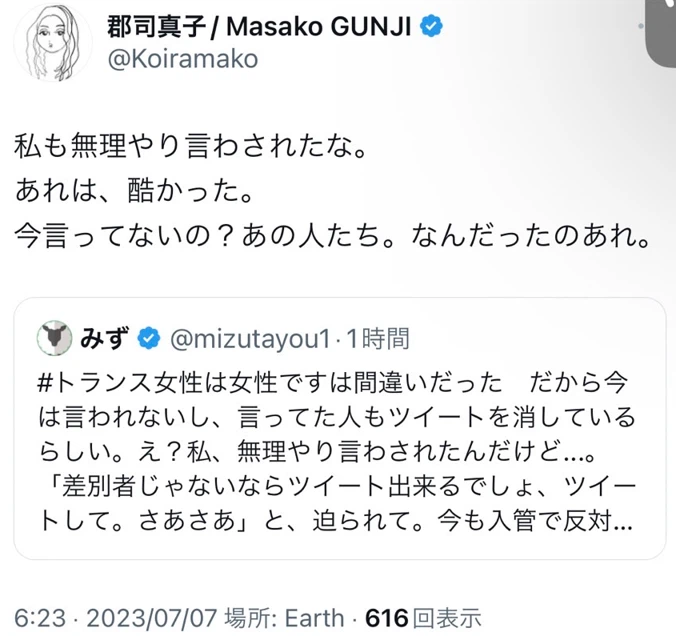

醜悪だったのは、自分たちが「負け組」だとわかったこのとき、それまで散々SNSでTRAに加わるよう煽ってきた識者たちが、「そんなことは言ってません!」とばかりに逃亡を始めたことだ。多くの目撃証言がある。

#トランス女性は女性です は、TRAブームで拡散されたハッシュタグ

コロナ禍以来、こうした「言い逃げ屋」を許さないことにかけては、ホンモノの言論人には定評がある。きちんと歴史に残すべく、(めったにしないのだが)自ら雑誌に企画を持ち込み、23年の秋には活字にしてもらっている。

繰り返すが、日本のTRAは不運により躓いたのではなく、「最初から間違っていた」のだ。ごまかしの余地のないよう、そうしっかり書いておいた。

そもそも欧米の生活様式では、公衆浴場といっても日本のような「湯船」に皆で浸かるのは一般的ではありません。多くは一人ごとにカーテンで仕切られたシャワーブースで、移動する際はバスタオルなどを巻き、互いに「裸」の全身は見せないのがマナー。

それでも身体的には男性である人が女性用を使うことの当否について争いがあるのに、全員が全裸で浴槽に浸かる日本の入浴文化にそのまま当てはめるのは、思慮の不足を通り越して自覚なき「ブラックジョーク」だと言われてもやむを得ません。