研究者たちが改めて調査したところ、新型コロナウイルスの変異の98.92%が塩基数の欠失、つまり情報量の喪失によって起きていたことが示されました。

同様の塩基数の欠失は1972年に行われた74世代にわたるウイルス進化の追跡によっても起こっています。

最初のウイルスは4500の塩基があったものの、世代が進むごとにゲノムサイズは一貫して減少し、74世代後には218塩基まで実に95%の情報を喪失していました。

新型コロナウイルスや実験室で飼育されているウイルスが特殊な例であるのは事実です。

(※既存の生物学では、実験室のような理想的な環境では生存競争に必要ない遺伝子は失われる傾向にあることが知られています。遺伝情報が少ないほうが、コピーに使うエネルギーが少なくて済むからです。ただ今回は、生命の枠組みを超えた、より俯瞰的な立場から、情報力学第2法則の普遍性が検討されています。)

また生命の進化では遺伝子が減るどころが逆に大幅に増加することあります。

しかし少なくとも減少局面では、情報力学第2法則が述べる情報圧縮に似た現象が起きているのは事実と言えるでしょう。

原子システムが安定なときは情報量も低くなる

原子内の電子は一定の規則に従って、内側から外側に向けて配置されていきます。

たとえば複数の電子を持つ原子の場合にはフントの法則と呼ばれる規則に従って、最も安定した状態に整列します。

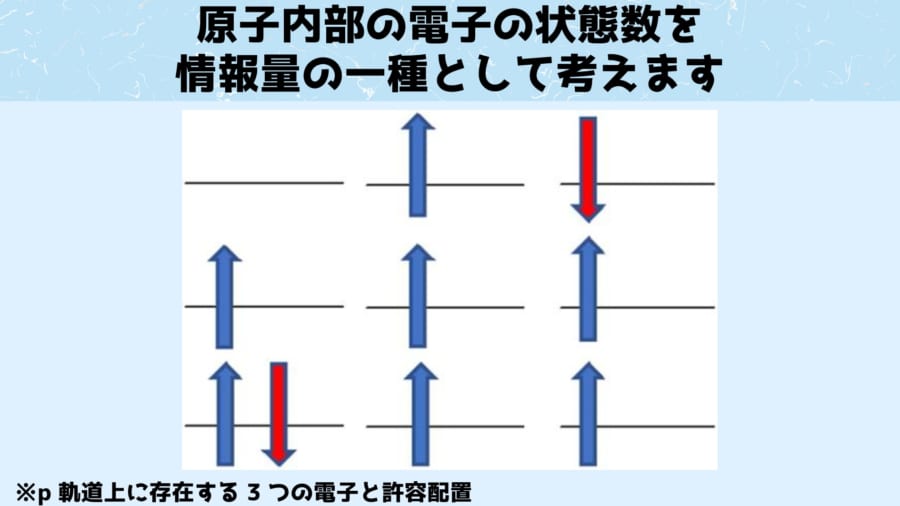

高校や大学で物理学を学んだ人の中には、上の図のように電子の状態を矢印の上下で表現したものを見たことがあるひともいるでしょう。

ただフント法則は経験的観察にもとづいて導き出されたものであり、なぜ電子がこのような状態で存在するかについては、明確な説明がありません。