つまり日本の研究の質が低下したのは単に周辺国が伸びたのに加えて、評価の高い論文を出す能力が日本から失われていることも原因となっていたのです。

実際、主要国のうち、トップ10%に入る論文数(絶対数)が減ってしまったのは日本だけです。

しかし、なぜ日本では質の高い論文を出せなくなってしまったのでしょうか?

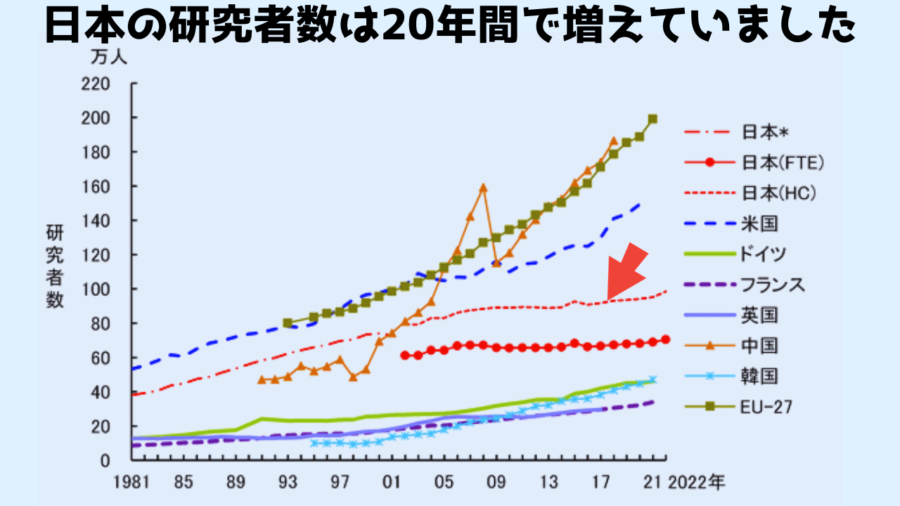

まず考えられるのは、研究者数の減少です。

報告書では各国の研究者数が調べられており、日本の研究者数が2000年代後半から僅かに増化していることを示しています。

大学部門や企業部門の研究者数も20年間の間に増加していました。

つまり日本は20年前と比べて研究者数が少し増えて、論文総数も増えているのに、質の高い論文数だけが減っていると言えるでしょう。

では研究者数が減ってないのに、なぜ研究の質が低下してしまったのでしょうか?

研究時間の短縮と待遇の悪化

なぜ日本の研究の質が低下しているのか?

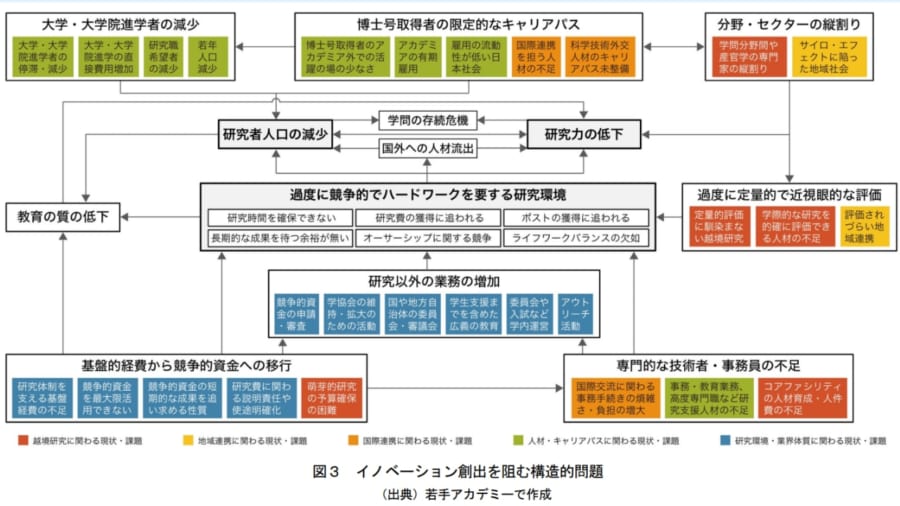

2020年に提出された別の報告書では、日本の研究環境に大きく問題があることが示されています。

2002年から2018年の間に研究者たちが研究に費やした時間の割合を調べたところ、47%から33%と大幅に減少していたのです。

近年になり大学の研究者たちには、民間や学校教育などの社会的な場に積極的にかかわるよう、促し続けられていました。

もちろん大学の社会貢献は重要ですが、日本においては研究時間を大幅に削る結果になってしまいました。

他にも日本では、研究室運営にかかわる事務作業を教授本人に負担させる傾向が強く、また研究の作業的な側面を担当する技術者は研究者20人につき1人と圧倒的に不足していました。

そのため教授は研究の指揮に専念することが難しく、個々の研究者たちは研究を深めるよりも単純作業に忙殺されることになります。