過去20年にわたる大学の研究支出を2000年を「100」とした場合、現在の日本は「130」です。

しかし同じ時期に米国は200、ドイツは160、中国は1170、韓国は490と激増しています。

論文数の「シェア率」の観点からみた場合、研究費が大きく伸びた国が増えれば増えるほど、相対的に日本のシェアが低下していきます。

日本が研究に対して20年前と同じレベルで努力を傾けていても、論文数のシェアを維持することはできなかったでしょう。

では研究の質の低下も同じ原因なのでしょうか?

質の高い論文の絶対数が急減している

研究の質が下がったのも、周りの国が伸びたからなのでしょうか?

ここで注目すべきは、世界全体の論文数もまた、20年前と比べて大きく増えているという点です。

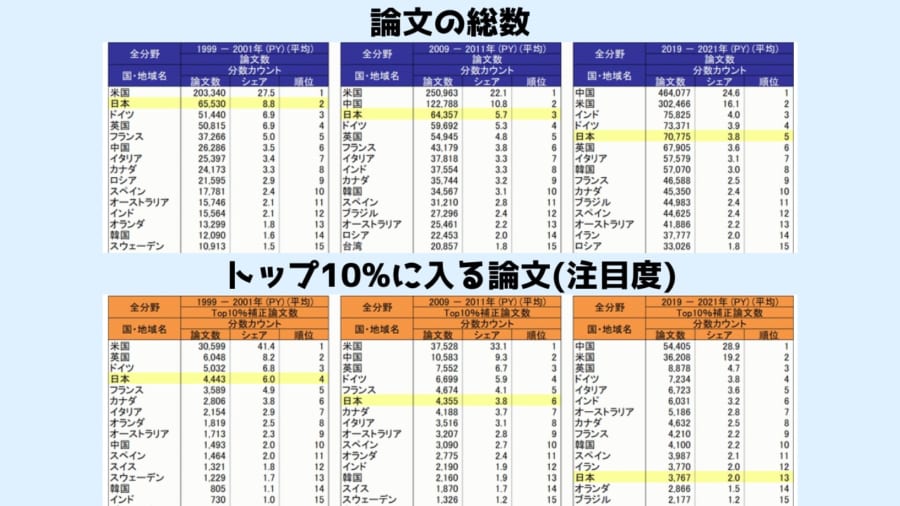

日本でも20年前に比べて発表される論文数は約6万5000本から7万本と5000本ほど増えています。

ただ日本の増加速度は他の国々(上位25カ国)と比べると、最も遅い部類となっています。

米国は同じ時期に20万3000本から30万2000本と10万本近く増加し、中国に至っては46万本の増加、イタリア、フランス、ドイツ、イラン、韓国など他の国でも数万本もの増加がみられます。

総論文数が増えたということは、世界全体で研究が活発になり、新規分野の開拓が進んでいることを示しています。

そして増加した論文の中に優れたものが含まれていれば、全体数の増加に連動して質の高い論文の絶対数も増えていきます。

ただ日本では同じことは起こりませんでした。

日本では20年前はトップ10%に入る論文の数は4443本でしたが現在では3767本と劇的な低下を見せています。

総論文数が増えたものの、評価の高い論文数はむしろ減っているのです。

これはシェア率ではなく、絶対数の減少です。