…ということですね。

そしてそれらを足し合わせた最後のグラフがコレ↓なんですが、

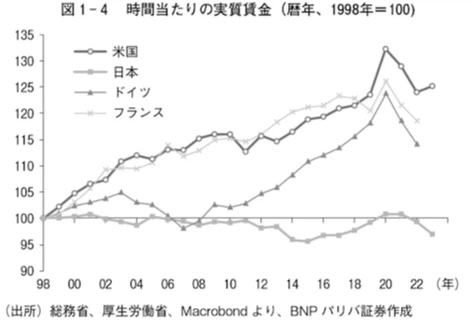

このグラフ↑のメッセージは↓こうなります。

ドイツやフランスより日本の方が生産性は大きく改善してきたが、賃上げのレベルはドイツやフランスの方が圧倒的に上!なのだ ↓ (つまり日本企業にはまだ大きな賃上げ余地があるはずだ)

この紙芝居はめっちゃわかりやすいので、TBSのニュース23の中でも5分ぐらい取って「ちゃんと話をする」事ができてましたし、さらに社会全体で「皆さんご一緒に!」という感じでシェアしていけば空気はかなり変わってくると思います。

そして目標がちゃんと定量的で、シェアしやすい。それが可能であるという根拠も明確。こういうあたりを「新時代の労働組合運動」的な形で昇華していくことが必要な時代だと思います。

河野龍太郎氏は本の中でせめて「インフレ率+1%」は最低限あげていけるようにするべき、と主張されていますし、冒頭に引用した朝日新聞の記事の中で木内登英氏が主張してる「本来は7−8%ぐらいあげるべき」という主張は「インフレ率+2〜3%」なので、結構日本の「エコノミスト」界隈の中で賃上げをもっとしなくては・・・という意見はシェアされつつあるのを感じます。

昨日たまたま見た”今後の円相場の見通し”っていう全然関係ないテーマの動画でもみずほ銀行のチーフエコノミスト唐鎌大輔氏がこの話をしていて、この言説の”エコノミスト間での広がり”感を感じました。

この情勢をうまく利用していって、少なくとも業績が死にかけてない大企業ではだいたいそれぐらいは要求してもいいはずだ・・・という「相場感」を醸成していけば、そこから社会全体への波及効果は大きいはずです。

それをいかに実現するか?が「労働組合2.0」的なこれから必要なアクションなんですよね。

3. アベノミクス期は対立していたが、これからは!

実は、この河野龍太郎氏などが作ろうとしている方向性は、アベノミクス時代に左派グループの主張としてよく見られた