もう一つの経営悪化要因は「事業を絞り込み過ぎたこと」である。

かつてiRobot社には二つの事業領域があった。軍需事業と民需事業である。

はじめてビジネスとして成功した製品は、軍需ロボットだった。湾岸戦争で敷設された機雷を除去する「アリエル」を皮切りに、紛争地の地雷除去や爆発物処理を担う「パックボット」、狭い場所に潜り込み状況確認する「ファーストルック」など。iRobot社のロボットは5000台以上が戦場に配備されたという。

2002年に発売した「ルンバ」が収益化するまでの6年間、iRobot社を支えたのも、これら軍需ロボットが稼いだ利益だった。

「PACKBOT 525」Teledyne FLIR公式YouTubeチャンネルより

ところが、2016年、iRobot社は軍需事業の売却を決める。この決断は、リソースを「ルンバ」に集中できるという恩恵をもたらす一方、2つの弊害を生じさせた。

弊害の1つ目は、シナジー効果の喪失だ。軍需ロボットの地雷探知アルゴリズムは、ルンバに活用されていた。ルンバで得たノウハウも、軍需ロボットにフィードバックされていた。両事業にはシナジー(相乗効果)があったのだ。だが、事業売却によりシナジーはなくなった。結果、革新的な製品が開発できず、中国勢に後れをとってしまった。

弊害の2つ目は、視野が狭くなったことだ。

軍需事業売却後のiRobot社の活動領域(ドメイン)は

「『家庭向けの』『床の』掃除ロボット」

に狭まった。結果「手間をかけずキレイにしたい」という顧客ニーズが見えない近視眼状態(マーケティング・マイオピア)に陥ったのだ。

なぜ、業務用掃除ロボット市場に進出できなかったのか。なぜ床掃除だけなのか。なぜ「モップ(水拭き)機能」の搭載に出遅れたのか。マーケティング・マイオピアと無関係ではあるまい。単一事業への絞り込みは、製品開発と事業領域の両面で弊害を引き起こしたのだ。

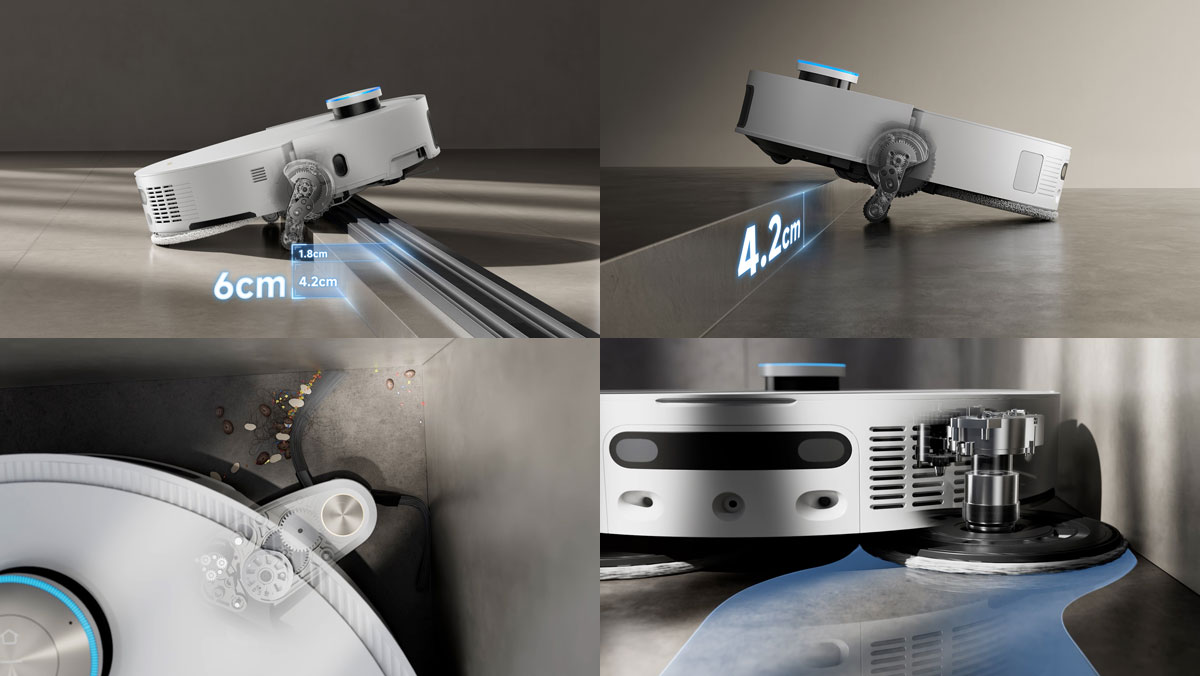

iRobotと競合するドリーミー(Dreame)の新製品「X50 Ultra」Dreame Technology Japan株式会社プレスリリースより