しかし研究者たちが調査したところ、彼らの色彩感覚は正常であり、ちゃんと緑と青を区別できることが判明します。

現地で緑が黒を意味する単語で呼ばれていても、色が塗られた紙などを使って「同じ色はどれですか?」と尋ねると、彼らはちゃんと黒ではなく緑を選ぶことができました。

同様の減少は極東の島国、つまり日本でもみられます。

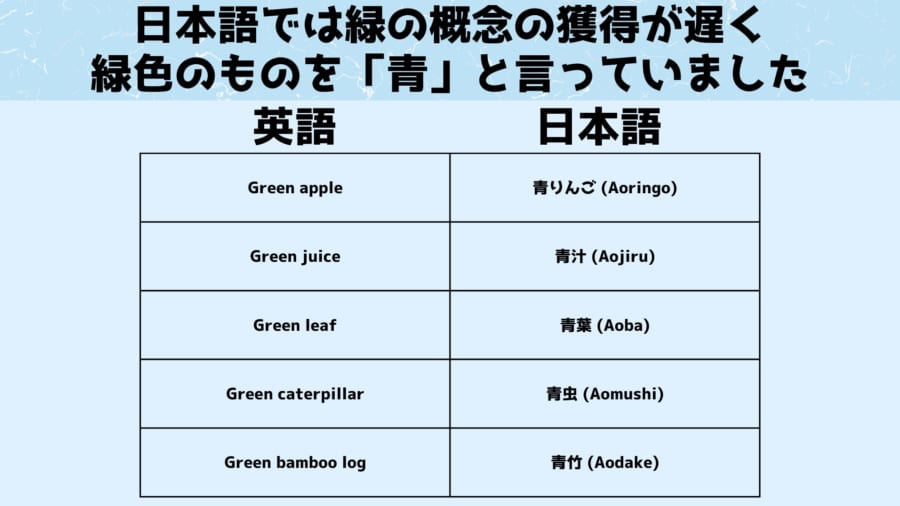

日本では古くから黄緑色のはずの若葉を「青葉」と表現するなど、本来ならば「緑(green)」に属する色合いの多くを「青(blue)」という意味の単語を用いて表現していました。

以下はその一例となります。

また「青信号」も英語では「green light」と表現され、実際信号の色は、日本でも海外でも緑に近い色が採用されていますが、日本は一貫して”青”信号と表現されます。

しかし日本人の色彩感覚は今も昔も正常であり、ちゃんと緑と青を区別することはできています。

この結果は、色の表現は文化や言語によってもたらされていることを示しています。

古代ギリシャの叙事詩がワイン色と海の色を区別していなかったのも、古代ギリシャではまだ青の概念がはっきりしていなかったからだと言えるでしょう。

また複数の言語分析から、特定の言葉が色を獲得していく順番も明らかになりました。

「黒・白」➔赤➔「緑・黄色」➔青➔茶色➔「紫・ピンク・オレンジ・灰色」

主に言語表現における色は、このような順番でより多彩な色彩を表現していくようになるというのです。

この「さまざまな言語が時間経過とともに同じ順序で色の名前を獲得していくという発見」は、人類科学の最も偉大な発見の1つと言われています。

しかし新たな色の概念を知った人間に、どのような変化が起きるのかは、あまり知られていません。