その段階で男社会化が完成した日本では「専業主婦が守る家庭」というあり方が理想化される中で、その夫ひとりの所得を終身雇用(実態としては定年までの所得保障)によって安定させるために、女性労働力は徹底的に非正規・不定時労働に追いやる体制ができてしまったのです。

なお、私には「夫ひとりの収入できちんとした生活水準を維持し、そこそこの余裕もある暮らしをするためのやりくりのプロ」を自任する専業主婦の方々を批判する意図は毛頭ありません。

ただ、日本女性の大多数がとんでもなく劣悪な雇用条件格差の中で低賃金・非正規・不定時労働に甘んずるか、就労を諦めるかの二者択一を迫られているのは、本人たちにとっても日本経済にとってもあまりにも損失が大きいと言いたいのです。

前置きが長くなりましたが、このへんで実際のデータを見ていきましょう。

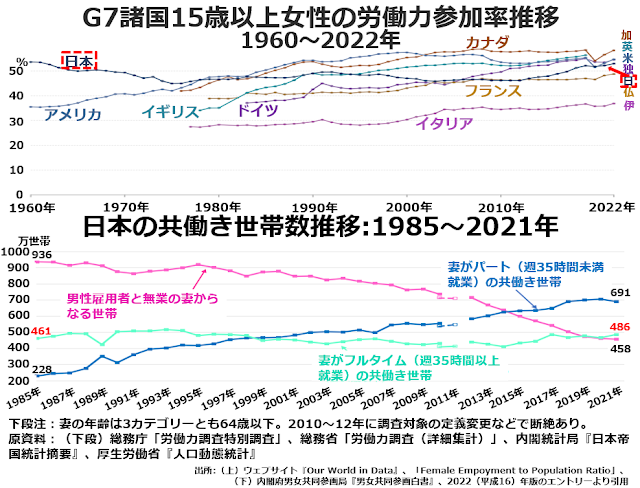

上段では、まだ文字どおり国民総動員で働いていた終戦直後の余熱が残っていた1960年代には、ほぼ一貫して50%台を維持していた日本女性の労働力参加率がG7諸国でも突出して高かったことがわかります。

なお労働力参加率とは、現に働いているか、週に1回は働き口を探している人の労働力年齢総人口(上の例では女性に限定)に占める比率のことです。当時、まだヨーロッパ諸国では女性の労働力参加率の統計さえ取っていなかったようですが、日米の比較では日本が圧倒的に高かったのです。

その後、2000ゼロ年代には40%台半ばまで下がりましたが、2010年以降再上昇に転じ、2022年には順位こそ5番目ですが上の1~4位とはあまり大きな差がなく、50%台を回復した水準になっています。

一見女性の就業環境はそれほど悪くないように見えますが、この労働力参加率の中身が問題です。働き盛りだった頃の蓄積が少ないので60代後半、70代になっても現役で働くか、職探しをしている人たちが多いため比較的高水準にとどまっている気配が濃厚だからです。