日本経済が復興から高度成長に移行しはじめた1950年代半ば頃、日本政府や大手企業群は岐路に差しかかっていました。

このまま国民総動員的な働き方を続けるのか、それとも若年男性労働力のへこみを少しでも早く解消するために、女性たちには子産み、子育てに専念してもらうべきか。

寿退社(結婚時のほぼ強制的な辞職)、男子定年55歳、女子定年30歳、あるいは男子限定の終身雇用制といった制度も、当初は女性たちを職場からいびり出そうといった悪意に満ちたものではなかったのではないでしょうか。

むしろ、「あなた方若い女性たちには子どもを産むという男性には絶対できない仕事が待っている。心置きなく子産み子育てに専念していただけるように、あなた方のご夫君には定年までの仕事と給与を保証しよう」という趣旨だったのだろうと思います。

それが、戦後の混乱期を乗り切り、経済も高度成長軌道を順調にひた走るようになってからは、男社会を守る制度に換骨奪胎されたのではないでしょうか。

現在では、寿退社も女子30歳定年も、長期産児休暇を口実に昇進・昇給に差をつけることも、一応法律で禁じられています。

ところが、実際には累計在籍年数ではなく勤続年数を昇進・昇給の指標とし、しかもたとえば半年以上の有休は勤続年数のリセット条件とするといった陰湿な差別によって女性正規社員は結婚はできてもなかなか出産に踏み切れない状態に置かれているのです。

とくに悪質だったのは、1985年に派遣法と抱き合わせで男女雇用機会均等法が施行され、ぴったり20年後の2015年に「予定どおり」という感じで派遣法が改悪されて、派遣社員が同じ職場で働ける期間を3年に限定してしまったことです。

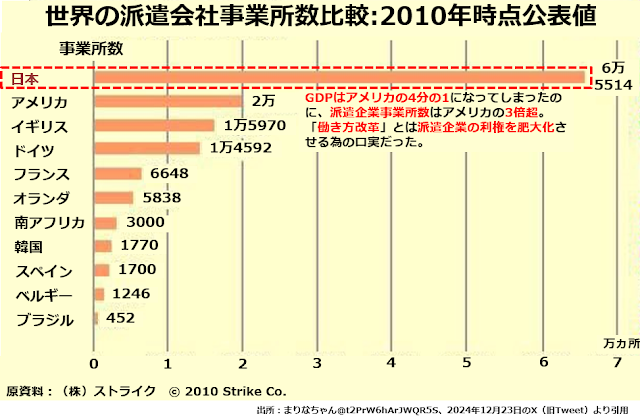

次のグラフをご覧ください。世界一労働力の流動性が高いと言われるアメリカの3倍以上の派遣会社事務所が、人口でも経済規模でもアメリカよりずっと小さい日本に存在するのです。

これはもう、初めから正規雇用者が少ない上に、どんどん正規から非正規に振り落とされていき就業機会の少ない女性を狙い撃ちにして、徹底的に低賃金で買いたたき、さらに派遣会社には3年ルールで同じ非正規雇用人材から何度も手数料収入を稼がせる陰謀以外の何ものでもないでしょう。