「女性管理職が増えること等により男女間賃金格差は格段に小さくなっている」という予測に関する肯定的な回答が、審議会等委員は72.2%であるのに対し、均等法第一世代女性は50.5%である。

さらに「2割以上の男性が育児休業をとるようになる」と予想する者は審議会等委員では34.1%であるが均等法第一世代の女性は15.4%に過ぎず、総じて均等法第一世代の女性は審議会等委員に比べ、男女共同参画に関連する未来の雇用環境について厳しい見方をしている。

調査対象数が少ないため統計的に断定することはできないが、男女雇用機会均等法施行後総合職となり現在まで働き続けてきた女性の婚姻率の低さ、子どものいない人の割合の高さをみると、結婚し、子育てを行いながら、女性が企業で総合職として働くことの厳しさを感じずにはいられない。

仕事を継続できた理由として、独身であったこと、子どもがいなかったことだと回答した女性の多さ、仕事を続ける上で子どもの保育が最も大変だったと答える女性の多さは、仕事に与える育児負担の影響がいかに大きいかを物語っている。

出所:内閣府男女共同参画局『2004(平成16)年版 男女共同参画白書』、「コラム>均等法第一世代の女性の未来観」のエントリーより引用

91人の女性総合職一期生たちの中でじつに64人(70.3%)は子どもがいないという事実ひとつだけでも、万死に値する失敗だったと認めるべきでしょう。

出生率にも大きな影響日本は正規採用総合職の女性にとって、子どもを産むことがとてつもないハンデになる社会なのです。これは人口減少対策という意味でも非常に重要な事実です。

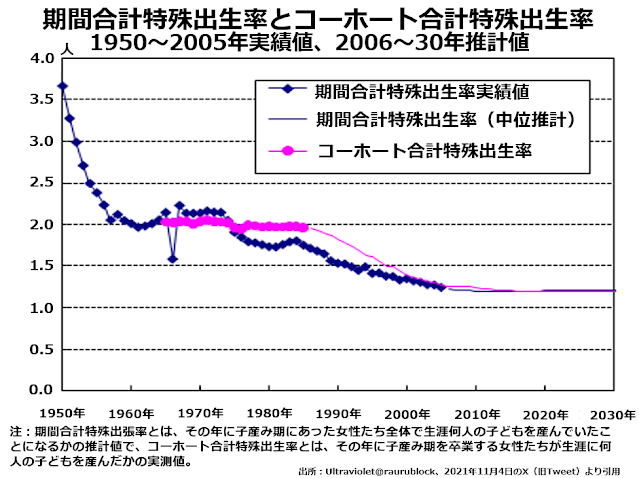

というのも、女性ひとりが生涯に何人子どもを産むかの推計値である合計特殊出生率のグラフをきちんと分析すると、次のような事実が判明するからです。

そのときどきで将来何人子どもを産みそうかの推計も入ってくる期間合計特殊出生率では、1970年代前半からずいぶん極端に出生率が低下したことになっていました。