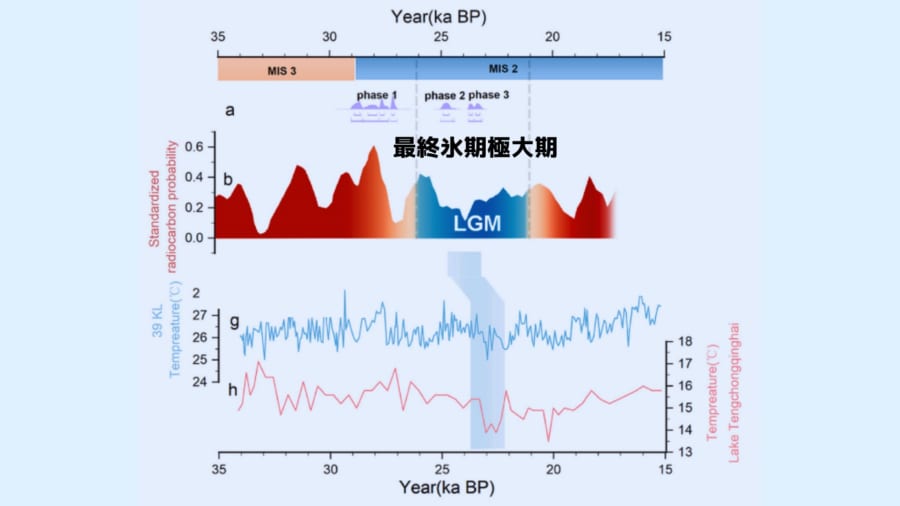

さらに、分析対象となった期間のうち2回は、地球上が最も寒冷化した最終氷期極大期に該当するという驚きの結果が得られたのです。

あわせて、石器の形状や作られ方(石を割り出す際の技術パターン)も入念に検証されました。

結果、寒冷地での狩猟や解体に適した「石刃(ブレイド)」技術が確認され、これが氷期の生存戦略に一役買っていた可能性が高いと示唆されました。

また、オーカーについてはラマン分光分析という方法を用い、ただの酸化鉄ではなく、古代人が意図的に運搬・加工していたことが裏付けられました。

これらの結果は「最も厳しい時期とされていた最終氷期極大期の高地で、人類が連続的に生存していた」ことを示しています。

従来、チベット高原ほどの高所は、この時代には“人の空白地帯”と考えられてきました。

しかし今回の発見は、地球規模の寒冷化をものともせず、川の流域というわずかな資源を頼りにした人々が存在していたことをはっきりと示しています。

この成果は、高度順応だけでなく、古代人類の環境適応力そのものを再評価する大きな契機となるでしょう。

最終氷期極大期を生き抜いたチベットの民はどこに行ったのか?

今回の研究から見えてきたのは、当時のチベット高原が「完全に居住不可能」だったわけではないという新たな視点です。

厳しい寒冷期にあっても、川の流域にはある程度の水資源や耐寒性の植物、そしてそれらを求めて集まる草食動物が生息可能な環境が残っていたと推測されます。

結果的に、人類にとってはそこが生存の拠点となり得たのです。

また、石刃(ブレイド)技術やオーカーの使用などから、寒冷地帯での狩猟や道具の維持管理、さらには装飾や意識的な表現行為といった高度な文化的側面がうかがえます。

つまり、氷期における人類の生活は「ただ寒さに耐えていた」だけでなく、環境に即した技術と文化を築いていたということです。