これによって、これまで困難だった新生児の脳機能データを詳細かつ信頼性高く取得できるようになったのです。

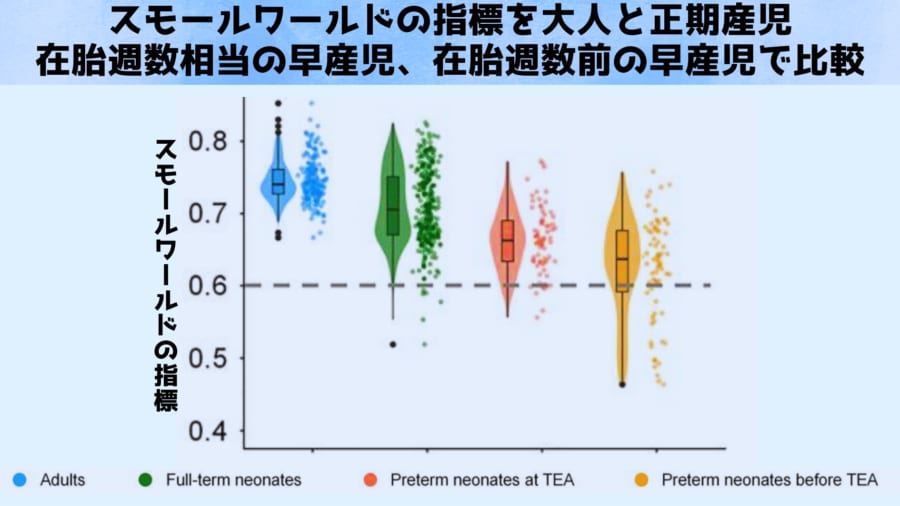

研究者たちは、この高品位なデータをもとに、脳全体の領域間の結合を「ネットワーク」として捉え、いわゆるグラフ理論を用いて「スモールワールド」指標を算出しました。

具体的にはクラスタリング係数や特性パス長といった数学的手法を組み合わせることで、それぞれのネットワークがどの程度効率良く情報を分配・統合しているかを評価したのです。

結果は鮮明でした。

強固な小世界性を示す指標ϕ(スモールワールド・プロペンシティ)の基準を満たす割合は、成人では100%でした。

一方で正期産児では97.8%、在胎週数相当(TEA)で撮影された早産児では90.3%、在胎週数前に撮影された早産児では72.9%となりました。

(※在胎週数相当(TEA)とは、赤ちゃんが本来お母さんのお腹の中で育つべき期間に基づいて、その成長度合いを評価する基準です。たとえば、早産で生まれた赤ちゃんが実際にどれだけ成長しているかを、まるでお腹の中にいたかのように考えることができます。これにより、生まれた日数ではなく、理想的な出産時点での発達状態を基に比較することが可能になります。)

この数値から、正期産児は生まれた直後から、小世界構造が大人ほどではないにせよ、かなりはっきりと成立していることが示されました。

いっぽう早産児をみると、在胎週数相当に達したグループでも正期産児に比べれば小世界指標がやや低く、感覚運動や注意制御など、多くのネットワークで未熟な結合のまま成長している可能性が示唆されたのです。

とくに妊娠後期(第3期)を迎える前に産まれた早産児(在胎週数前にスキャンされたグループ)では、脳の統合度合いがさらに顕著に低く、複数の領域で未熟な状態が確認されました。