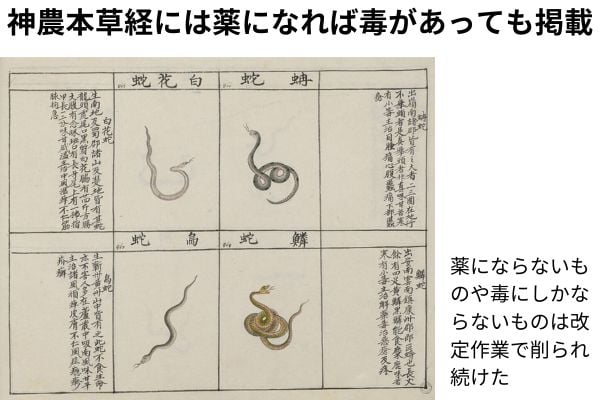

そんな中で4大毒ともいえる「鴆毒・冶葛(やかつ)・烏頭(うず)・附子(ぶす)」の中で、鴆毒だけは蛇除け効果があるだけで薬にはなっていないため「有名無用」とされています。

毒にしかならないものは薬の本には載りません。ちょっと意外な感じも受けますが、「薬効があるなら毒でも薬として載る」んですね。鴆毒は毒にしかならなかった。そのため、中国では余計にリアリティを失っていった可能性はあります。

中国に伝わる仙人のためのガイドブックとも言われる『山海経』は、各地の土地の特徴や奇妙な生物が満載の書です。この中に鴆の絵が一枚出てきますが、様々な生物がすべて空想上の生き物風なため、鴆も尚更「作り話感」が溢れるものになっていったのでしょう。

そうして伝聞に伝聞を重ねた結果、単に「猛毒」のことを鴆毒と呼ぶようになっていきました。本家中国でも、鴆毒はファンタジーということになっていったのです。

そんな中で、鴆をつかまえたという話が『晋書』に伝わります。

石崇という人が官僚として南中に派遣されたとき、鴆の雛を手に入れた。これを後軍将軍の王愷に与えたが、鴆を揚子江の北側地域に持ちこんではならないという法律があったため摘発され、鴆は街中で焼かれた、という話。

もうひとつあります。飛督の王饒という人が穆帝に鴆を献上したが、帝は怒り、王饒を二百のむち打ち刑にし、殿中御史に命じて鴆を四つ角で焼かせた、という話です。

どちらも鴆を揚子江以北へ持ち込んだことで法に触れ、帝の怒りを買っているのですが、妙にリアリティがありますよね。法に触れたことで帝が激怒するというのは担当官僚の頭を飛び越えていて、鴆の存在感があり、作り話感も薄いと感じます。