でも、南米原産の生き物が、なんで日本にいるのでしょうか。

これには第二次世界大戦が関係しています。寒さから身を守りながら戦わなければならない軍人のコートは裏地に毛皮が使われました。当初はカワウソやムササビの毛皮が納入されていましたが、獲り過ぎて数が減り、間に合わなくなりました。加えて、戦後の国策としてヌートリア養殖が奨励されたことも、野生化の一因となったのです。

軍用ウサギの飼育も行われていましたが、ウサギよりずっと耐久力があり、保温性も高いヌートリアに白羽の矢が立ったのです。特に戦闘機のパイロットには必須アイテムでした。

これが昭和のヌートリア第一次養殖ブーム。ここまでは結構有名な話ですよね。

でも、毛皮の品質が高かったこと、飼育が容易だったこと以外に、もうひとつ大きなポイントがありました。

肉が美味しかったことが既に知られていたのです。

戦中は毛皮と同時に枝肉(と呼ぶには小さいですが)も軍に納入されていました。

戦後は、農地での働き手が軍隊に召集されて減っていたこと、戦地から引き揚げてくる人がどっと増えたことなどから、大切にしていた牛馬も屠畜して食べないと飢えてしまうほど未曽有の食糧難になっていました。

ここから先が知られざる真実。

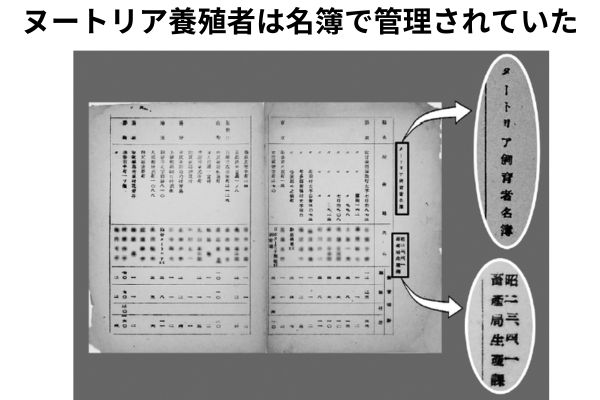

軍用ウサギは既に壊滅状態になっていたこともあり、昭和の第二次ヌートリア養殖ブームが到来しました。「食べるため」に再び養殖が奨励されたのです。

日本では飢饉の時に利用する「救荒植物」がありました。江戸時代、上杉鷹山が「かてもの」として奨励したものもそうです。今でも郷土料理として山菜の利用が盛んな東北地方ですが、元は救荒植物としてリストアップされていたものでした。