それと同じような位置づけでヌートリアは「救荒動物」とされました。

日本には当時、学術研究会議という団体がありました。日本学術会議の前身です。

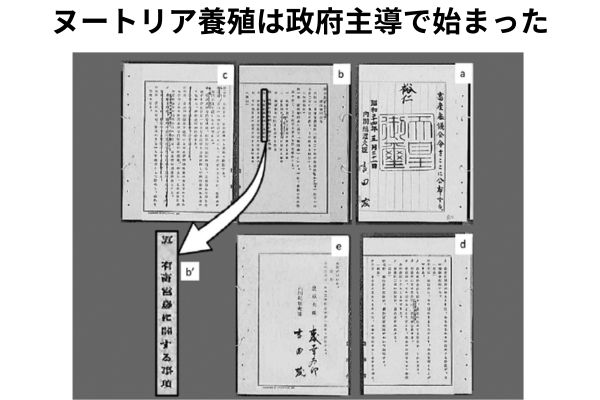

全国的な飢饉ともいうべき状況に、日本の研究機関の総力を挙げて結成されたのが学術研究会議非常時食糧研究特別委員会でした。政策の決定に大きな影響力のある科学者の会合の場で、ヌートリアが現状打開の切り札の一つとして登場したのです。

「救荒動物」として研究者の、ひいては政府のお墨付きを得るに至り、ヌートリアは再び養殖されることになったのでした。

それと同時に日本はGHQに対して食糧輸入の要請を出していました。GHQに関しては援助とは違う性質のものでした。援助ではなく輸入です。つまりその見返り品が必要になります。

見返り品としてはカメラ、絹糸、陶磁器などがありましたが、その中にヌートリアの毛皮も加えられたのです。ヌートリアは救荒動物としてだけでなく、見返り品の毛皮にもなっていました。ヌートリアは救荒動物として以外に、毛皮としての需要が再び生まれていたのです。

これは昭和50年代に日本が食糧輸入を辞退したことで終了しました。

それと同時に、高度経済成長時代になった日本では、ヌートリアを国民のたんぱく源にという話がうやむやになりました。肉も毛皮も不要になってしまったヌートリアはこの時期、野に放たれたのか、もっと前だったのかはわかりません。

この時代、学校給食の脱脂粉乳は牛乳に変わりました。自国で生産可能になったのです。しかし、脱脂粉乳の時代から、学校給食にヌートリアが使われていたという話は聞きません。

ただ、養殖ブームは戦後にもあったことは確かなのでした。

昭和の時代に肉と毛皮のために導入された割にはあっさり顧みられなくなったヌートリア。令和の今では農家を困らせる害獣扱いです。反面、許可を取り、捕獲して食べる人々の動画が増えつつあり、ワイルドな料理込みのお楽しみとして一部で受けています。