ゲームのルールはシンプルで、画面に表示された「茂み」からベリーを収穫し続けるか、移動時間をかけて別の新しい茂みへ移るかを選ぶだけです。

ただし、同じ茂みから収穫を続けるとベリーの数は少しずつ減るように設定されており、一方で新しい茂みへ移動するには1秒または5秒の“待ち時間”が発生します。

参加者は「短い待ち時間」パターンと「長い待ち時間」パターンの両方を体験し、合計8分間でできるだけ多くのベリーを集めようと試みました。

さらに、プレイ終了後にはADHD(注意欠如・多動症)傾向を測る自己申告によるADHDスクリーニング(※スクリーニングとは、病気や特性の有無を簡易的に調べる検査のことです)テストを受けてもらい、そのスコアとの関連が分析されました。

結果として、多くの人はベリーが減りはじめてもなかなか茂みを離れず、「もう少しだけ取れるかもしれない」と思って長めにとどまる傾向が見られました。

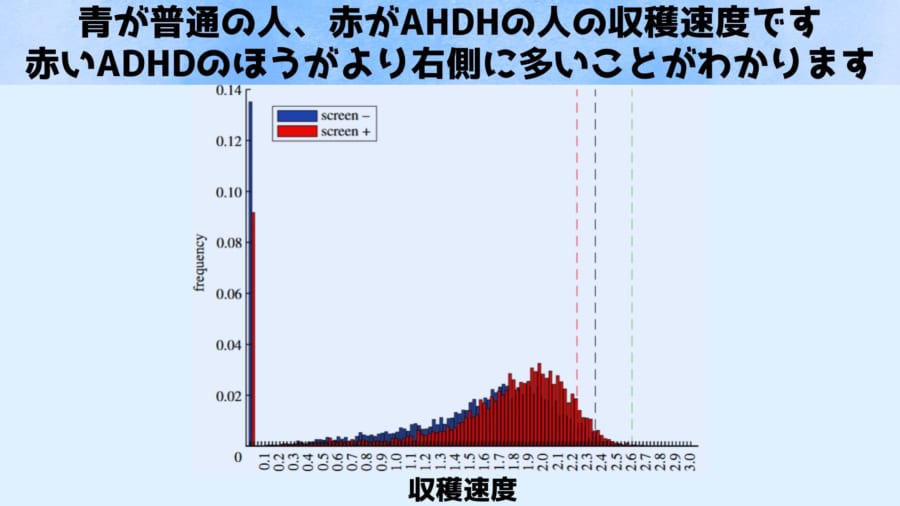

しかし興味深いことに、ADHD傾向を示すスコアが高かった人ほど、茂みを早めに見切りをつけて別の場所へ移動することが多く、実際に最終的なベリーの獲得率が高かったのです。

最終的にADHD傾向が高い人は、オンライン実験の「茂み採食」タスクにおいて、累積報酬で約15%、1秒当たりの獲得率で約17%ほど多くのベリー(報酬)を獲得しました。

つまり、衝動的に動き回る性質がむしろ「早めに切り上げて、新しいチャンスを探す」行動につながり、より多くのベリーを得る結果をもたらしたと考えられます。

ADHDの優れた食料採集能力が現代社会で罠にはまっている