15 %以上高いようです。

アメリカのペンシルベニア大学で行われた研究によって、ADHD(注意欠如・多動症)の傾向を持つ人々が、限られた時間内でより効率的に資源を見つけ出す――いわば「採食能力」の高さを示すことが明らかになりました。

一般には「集中力が続かない」「落ち着きがない」と捉えられがちなADHDですが、その特徴がむしろ新しいチャンスを探る「探索行動」において有利に働く可能性があるとしたら、一体どのような意味を持つのでしょうか?

研究内容の詳細は『Proceedings of the Royal Society B』にて発表されました。

目次

- なぜ“ADHD”が淘汰されなかったのか? 背景にある進化論

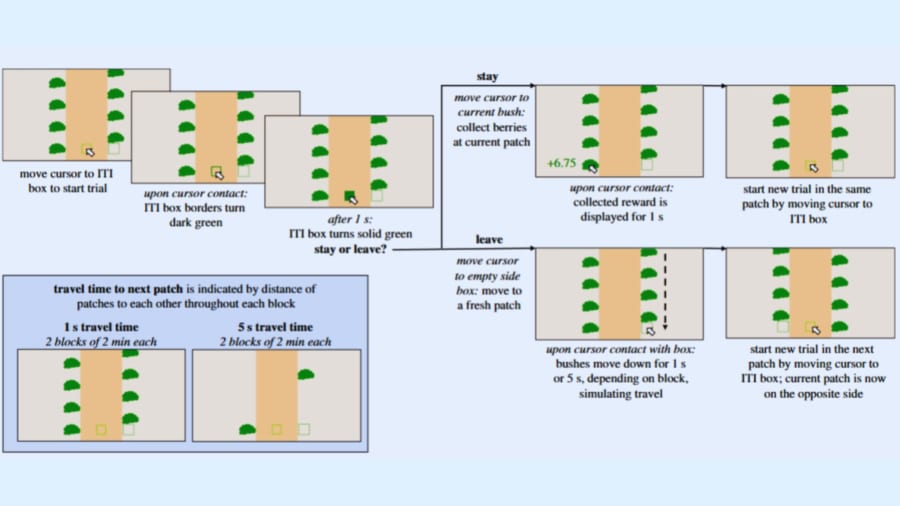

- 食料採取実験で明らかになったADHDの探索力

- ADHDの優れた食料採集能力が現代社会で罠にはまっている

なぜ“ADHD”が淘汰されなかったのか? 背景にある進化論

私たち人間を含む多くの生物にとって、限られた資源をどのように探し、どのタイミングで別の場所へ移動するかは、生存戦略を左右する重要なテーマです。

生態学の分野では、この「採食行動」を数理的に解き明かすために「最適採餌理論」が生まれ、蜂から鳥、サル、そして人間に至るまで幅広い種で検証されてきました。