両者が「実は同じ情報を別の角度から見ているだけ」だとすると、歪んでいるはずのものと平らに見えるものが深いところで同じ数式を共有していることになります。

物理学者たちも最初は信じられないくらい不思議な発想でしたが、今では数学的な証拠や多くの計算結果が積み重なって、実際に多くの人が「この対応は本物だ」と考えるようになっています。

こうした二重性が示唆するのは「異なる見方でも結局は同じことを語っている」という可能性です。

これはたとえるなら「一枚のコインにはオモテとウラがあるけれど、実は同じコインを見ているだけ」というようなイメージでもあります。

先ほどの光の粒子としての性質や波としての性質の二重性も、同じ光というものをベースにしています。

今回、新たに注目されている素粒子の「対蹠双対性」も、まったく別の粒子が関わる2つの散乱反応が、裏表のように似た構造をしており「いくつかの法則や力の区分をまたいでも、計算上はある種の対応が成り立つのではないか」と期待されています。

もっと深いところにある共通構造とは何か?

まったく違うはずの散乱反応が実は数式レベルでほとんど同じ形をとる──物理学者たちはこの結果についていくつかの仮説を立てています。

1つ目は数学的な“隠れた対称性”の存在です。

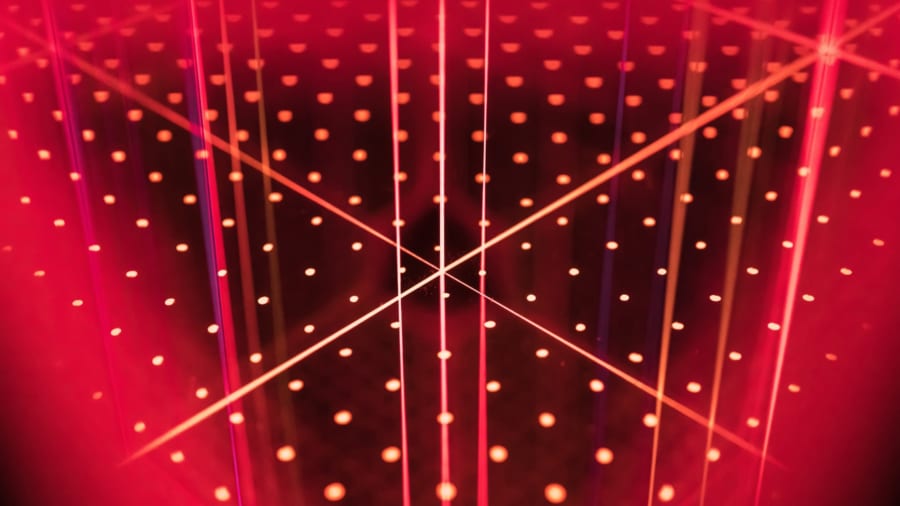

私たちが普段目にする世界は、3次元や4次元のように決まった形で見えますが、理論上はもっとたくさんの次元があって、そこではすべてが統一されているかもしれません。

たとえば、数学の中には「左右対称」や「上下対称」といった、見た目が反転しても同じ形になる性質があります。

「見かけ上は異なる相互作用や粒子の性質も、実はより高い次元や深いレベルでは同じ対称性によって束ねられている」可能性があるのです。

たとえば弦理論や高次元時空の仮説では、普段は4次元しか見えない世界の裏側に追加の次元があって、そこで粒子や力が統一的に説明されるかもしれないと考えられています。