こうした“心の線引き”が、闘争や対立の大きな引き金になり得るのです。

また積極的な闘争という形を取らない場合でも、「私とあなたの違い」は重大なネガティブな反応を引き起こします。

2015年に発表された研究(Cikara, E. (2015))では、この研究は、集団間で「自分たちとは違う」者に対して感じる不快感や敵意が、他者の不幸に対する喜び(シャーデンフロイデ)として現れ、さらにそれが集団暴力を促進する要因となり得ることを実証しています。

近年の日本でも、都会から遠く離れた村にやってきた医者を、嫌がらせの末に追い出してしまった例などが知られています。

大病院から遠い地域において「村の診療所」がどれほど有益かは言うまでもありません。

しかし、私たちの脳は理性的な判断よりも、自分たちと違う存在を追い出すことを選んでしまったのです。

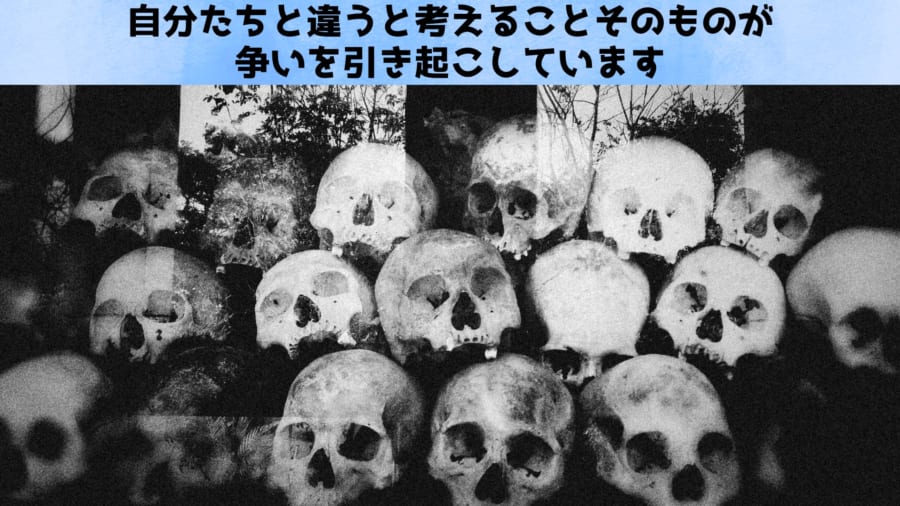

そして人類の歴史もまた「私とあなたは違う」ことをもとにした闘争の歴史で埋め尽くされています。

歴史が示す「恐ろしい答え合わせ」

歴史の教科書をめくると、国、民族、宗教の違いを口実にした大規模な紛争や戦争の惨劇が、血塗られた記録として刻まれているのが分かります。

その背後には、常に「彼らは自分たちとは異質である」「彼らは我々の生存と利益を脅かす存在だ」という認識が潜んでいました。

例えば、ヨーロッパ中世の十字軍遠征は、表面上は宗教的対立に起因するかのように見えますが、その奥底には「異教徒は脅威となる外集団だ」という冷徹な意識が支配していました(Riley-Smith, 2005)。

イスラム世界とキリスト教世界の間に引かれた境界線は、互いの「正義」主張を煽り、戦争という惨劇を拡大させる燃料となったのです。

もちろん、権力欲、領土の野望、経済的利権などの複雑な要因も絡み合っていましたが、その根底にあったのは「異質な存在を徹底的に排除せよ」という、心の動きでした。