二代目・鹿内春雄 鹿内信隆の息子。若い頃放蕩三昧のドラ息子タイプだったが、フジサンケイグループに入社後、父譲りの権力を利用しつつ色々な改革を行って、いわゆる「軽チャー路線」を主導しフジテレビの視聴率黄金期のキッカケを作る。日枝久を抜擢したのもこの春雄。しかし急性肝不全で42歳の若さで急死。

三代目・鹿内宏明 初代信隆の「娘婿」=次女厚子さんの夫。日本興業銀行のエリート行員だったが、春雄が亡くなった直後に信隆から突然後継者に指名され、婿入りして後継者になる事を決意。国際金融マンとしての力量はかなりあり、フジサンケイグループの国際展開を目指して改革を行ったが、社内からのクーデターを起こされて失脚。

この本、最初の10%ぐらい読んだだけでもめっちゃ面白いんで、そこの部分のストーリーを紹介したいんですが・・・

まず初代の信隆じいさんは、最初は特に株式を持って実質的な支配力を持ってるわけではなかったんですが、箱根の「彫刻の森美術館」というのを自分の牙城にしていて、そこからグループ全体を支配する構造を作っていたんですね。

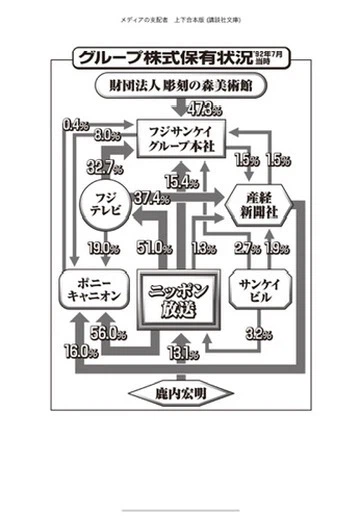

こんな感じで↓フジサンケイグループ本社を、「財団法人彫刻の森美術館」が47.3%も持って支配していたんですよ。

メディアの支配者

(めちゃ複雑ですが、当時は”ホールディングス”がまだ認められてない時代だったので、こういう複雑な持ち合いで擬似的にホールディングス的機能をもたせたりしていた事自体はよくあったんですね)

で、このスキームを実現するまではかなり無理矢理なことをしていて、まずグループ各社(産経新聞とかフジテレビとかニッポン放送とか)から大きな不動産とかを「現物出資」させて、財団「彫刻の森美術館」からは美術館にある美術品を「現物出資」させて「フジサンケイ本社」を作るわけです。

でも、「現物出資した不動産」の方は「簿価」のまま(=実際の価値よりものすごく小さい値段がついている)で、現物出資した「美術品」の方は物凄い高値がついていたので、合算して「持ち分」を計算すると、物凄い巨大なパーセンテージを「財団法人 彫刻の森美術館」が持っていることになったんですね。(多分今ならこんなこと絶対認められないと思います)