しかし私はこの中期的課題については、そっけなく結論をゴロンと提示するだけであっさり次の長期的課題について前回の投稿を補足する後半部分に移ろうと考えています。

というのも、この問題については、論者の大半が「日本はもう、少子化、高齢化、人口減少が進んで、お先真っ暗。どうしても増える負担をできるかぎり平等に分かち合うにはどうすればいいかしか議論の余地はない」という先入観にとらわれすぎていると思うからです。

日本は女性を未稼働・低稼動状態にとどめてきたという点で、世界中の先進国の中で突出しています。まったく名誉なことではありませんが、日本女性という潜在労働力資源がもっとも豊富に蓄積されています。

この資源を有効活用すれば、高度経済成長の復活は全然夢でも絵に描いた餅でもなく、十分実現可能な目標なのです。そして、この事実を認識すれば税金・年金論争自体も真剣勝負の果たし合いのようなギスギスしたものにならず、ゆとりをもって語れるでしょう。

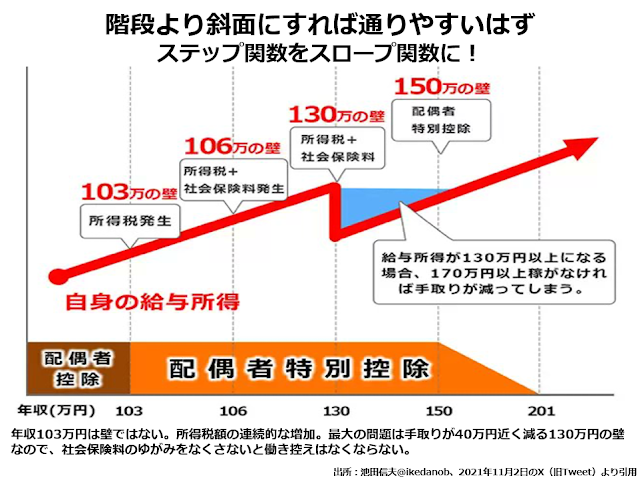

まず、常々私が疑問に思っているのは、なぜあらゆる税金が所得のブラケットごとに税率を決めるかたちにしたまま、ステップごとに垂直に跳躍しなければならない仕組みをいつまでも維持しているのかということです。

階段状の徴税をすれば、必ずどこかで「働きすぎると損になるから、このへんで止めておこう」という所得水準が出てきます。

階段状の徴税をすれば、必ずどこかで「働きすぎると損になるから、このへんで止めておこう」という所得水準が出てきます。

なぜこの水準までの所得は免税、この水準からは最高の限界税率という2点を決めたら、その間を斜線でつないで、あらゆる所得水準で働けば働くほど手取り所得は増えるけれども、増加率は切れ目なく徐々に下がっていくという簡単な仕組みにできないのでしょうか。

傾斜関数にした上で、毎年前年のインフレ率だけ免税最高年収と最高税率最低年収をインフレ分だけ高くしていけば、実質所得は増えていないのにインフレで税率が上がってしまう弊害もなくせるでしょう。

「計算が面倒だ」という話を聞きます。ですが、ブラケットごとに課税分を決めていって、その先の所得だけに自分にとっての限界税率をかけるという計算のほうがはるかに面倒です。